Epoque : XII° – XIII°- XVII° – XIX° – Protection : MH (1961)

Propriétaire : Madame Albanel

Visite : Oui

Dates et horaires : Visite libre des extérieurs. Visite des intérieurs uniquement pour les groupes sur rendez-vous (minimum 15 personnes)

Adresse :

Téléphone : 04 70 58 50 02 ou 06 12 10 91 67 ou 06 23 18 04 67

Courriel :

Site internet :

If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Situation

Saint Bonnet de Rochefort est situé à 30 km à l’ouest de Vichy

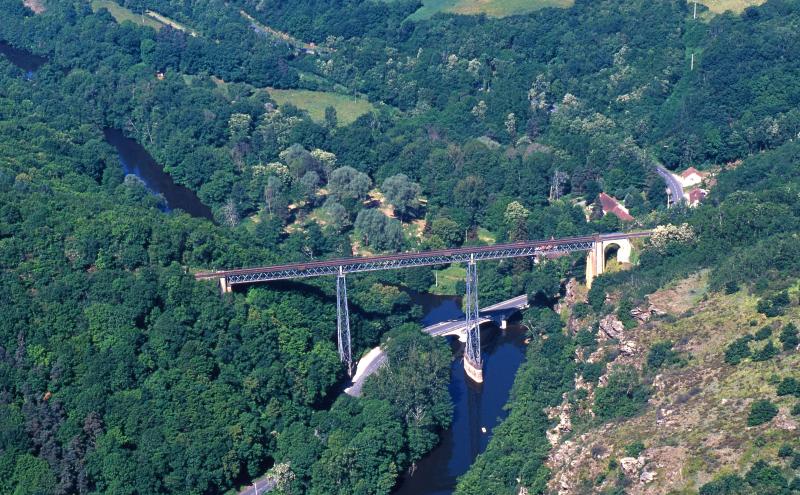

Le château de Rochefort est situé à 1,5 km au sud-ouest du bourg

Histoire

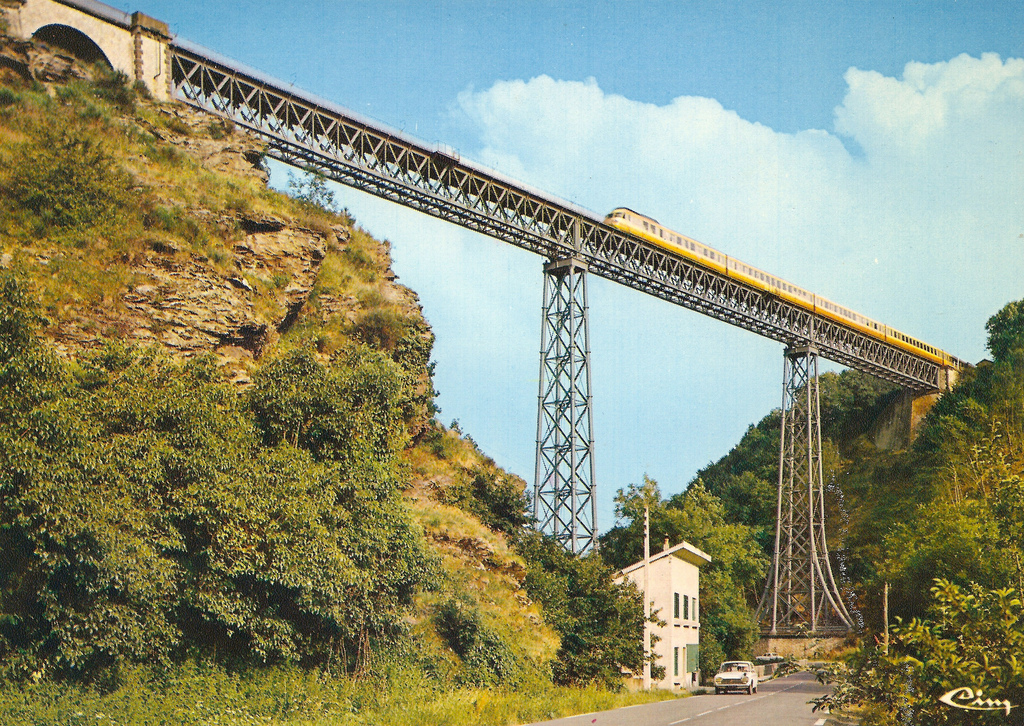

Château-fort édifié sur un éperon rocheux dominant la Sioule, en 1150, retouché au XVe siècle (talutage des tours et façade ouest), restauré en 1632 puis modifié aux XVIIIe et XIXe siècles. Les restaurations de cette époque, menées par le Vicomte de Ligondès, concernent la surélévation de la courtine ouest pour cacher des toitures et un crénelage dans le goût du XVe siècle. Le château s’ouvre par l’ancienne basse-cour, limitée au nord par les communs, à l’est par un haut mur sur lequel s’adossent les restes d’une chapelle du XVe siècle ainsi qu’une tour à chaque extrémité. A l’ouest la cour s’étrangle pour former la cour d’honneur du château, limitée à l’ouest et au sud, par des bâtiments formant l’ensemble des pièces dites de réception (salon, salle à manger, galerie et grand salon). Ces pièces sont décorées d’une cheminée Louis XIII, de tapisseries d’Aubusson du XVIIe siècle et de peintures de la même époque. L’ensemble des murs et des bâtiments est flanqué de quatre tours. Au sud, sur les fondations du XIIe siècle, une terrasse domine les rives de la Sioule. Les seigneurs de Bourbon, poussant leurs possessions face à l’Auvergne, avaient mesuré l’importance du passage obligé de la Sioule et au milieu du XIIe siècle, Archambaud VI implanta une première fortification pour contrôler la vallée. De 1213 à 1273, la seigneurie de Rochefort fut confiée à Gui de Dampierre, il épousa Mathilde de Bourbon et fortifia le premier édifice. Fin XIVe siècle, Jean, bâtard de Bourbon, fut le premier bénéficiaire de la châtellenie de Rochefort comprenant “le chastel avec toute justice, haute, moyenne et basse”, et 200 livres de rente annuelle et, en 1401, le duc Louis II attribua Rochefort à son compagnon François d’Auberchicourt, bâtard de Louis 1er. Acheté en 1620 par Alexandre Girard de la Richerie, puis en 1623 par Pierre Chartier de Rouvignac, le château de Rochefort arriva dans la famille Rouvignac avec Jean du ligondès, chevalier, seigneur du Ligondès et de la Chapelaude, qui procéda aux réparations du XVIIe siècle. Depuis cette date, la famille du Ligondès est restée propriétaire du château et y vit encore aujourd’hui.

Les environs

Ebreuil – Abbaye Saint-Léger à 4 km au sud-est

Charroux – Le village à 7 km au nord

Vicq – Eglise Saint-Maurice à 5 km à l’ouest