Epoque : XI°- Protection : MH (1862)

Propriétaire : Communauté des Bénédictines

Visite : Oui

Dates et horaires : Des visites guidées sont possibles au cours des journées du patrimoine, entre 14h00 et 17h00 et tout l’été le mercredi à 16h00.

Adresse : 14 rue Anne de Beaujeu 03140 Chantelle

Téléphone : 04 70 56 62 55

Courriel : contact@benedictines-chantelle.com

Site internet : abbaye.benedictines-chantelle

Situation

Chantelle est située à 15 km au sud-ouest de Saint Pourçain sur Sioule.

Le château est situé à droite en arrivant dans le centre du bourg.

Histoire

La Vie monastique

L’aventure communautaire a commencé il y a 160 ans…: le soir du 11 Octobre 1853, une diligence s’arrête dans la cour intérieure du prieuré de Chantelle. Quelques moniales bénédictines en descendent. La vie monastique à Chantelle peut renaître… Ce qu’elles découvrent de leur nouveau lieu de vie est avant tout une très belle église romane et un ancien prieuré, vestiges rescapés des vicissitudes de l’histoire, eux-mêmes en état de délabrement… « Avec ténacité et constance, peu à peu nos sœurs aînées vont relever le défi de leur redonner vie et d’y refaire à nouveau chanter la louange ».

Historique

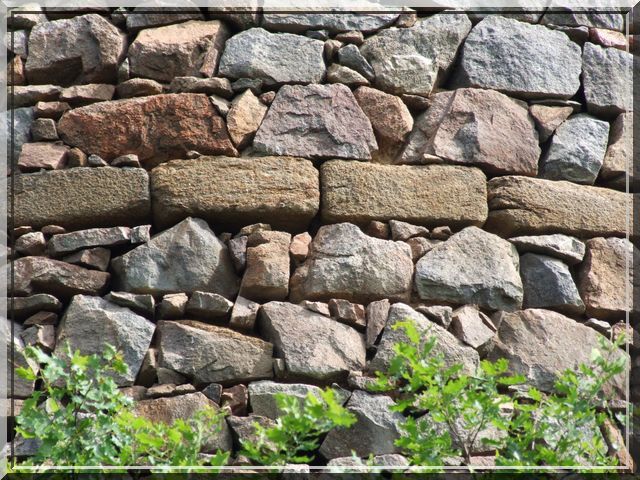

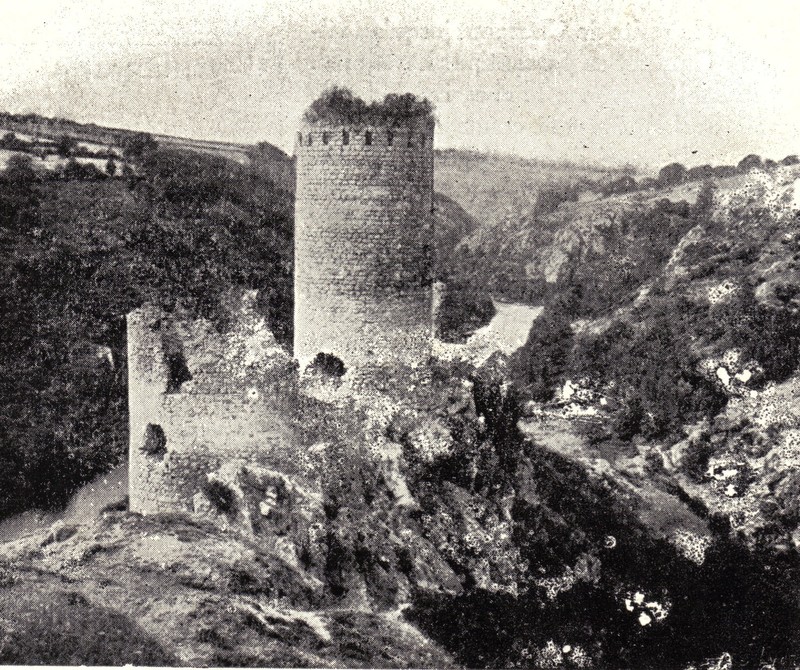

Dès le Ve siècle, à Chantelle, sur les bords de la Bouble, existaient un château fort et une église dédiée à saint Vincent, dont s’empare Pépin le Bref au VIIIe siècle. L’abbaye a pour origine le prieuré dont l’acte de fondation daté de 937 est signé par saint Odon, abbé de Cluny ; il est confié aux chanoines de Saint-Augustin d’Évaux, en Combraille.

L’église fut reconstruite au XIIe siècle dans un style roman-auvergnat et vit en 1286 le sacre d’Aymar de Cros, évêque de Clermont. Le prieuré est rebâti au XVe siècle ; il est inclus dans l’enceinte du château des ducs de Bourbon. Le château fort, qui était situé au sud des bâtiments actuels de l’abbaye, fut la résidence au XVIe siècle d’Anne de Beaujeu, fille aînée de Louis XI, régente de France de 1483 à 1491.

En 1527, un arrêt du parlement ordonne le démantèlement de la forteresse. Richelieu achèvera la démolition à l’exception du prieuré.

Au début du XVIIe siècle, le monastère, en déclin, est placé sous la dépendance des jésuites du collège de Moulins.

À la Révolution, les religieux sont chassés et le prieuré est vendu comme bien national en 1794. En 1853, les bénédictines de l’abbaye de Pradines achètent la propriété et y fondent une communauté. Le pape Léon XIII érige le monastère en abbaye en 1890.

Les sœurs bénédictines de Chantelle sont spécialisées dans la production de produits cosmétiques et de soins1, qui assurent les ressources de l’abbaye.

Description :

L’église romane est orientée à l’est. La nef, constituée de trois travées, est flanquée de bas-côtés. L’abside comporte un déambulatoire et trois absidioles.

Le cloître du XVe siècle se trouve au nord de l’église et donne accès, au rez-de-chaussée, à trois salles voûtées d’ogives : le réfectoire, la salle du chapitre et la salle de communauté. À l’angle nord, une tourelle abrite un escalier à vis, sans noyau central, qui mène à l’étage.

(source “abbaye.benedictines-chantelle.com“)

Les environs

Château de Chareil-Cintrat (7 km au nord-est)

Taxat Senat – Eglise Saint-André à 5,8 km au sud

Village de Charroux (7 km au sud)