Epoque : XII° – Protection : MH (1913)

Propriétaire : Communauté de Communes Combrailles Sioule et Morge

Visite : Faire une demande à l’association Château-Rocher

Dates et horaires : sur demande

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Site internet : chateau-rocher.fr

Situation

Saint-Rémy de Blot se situe à 46 km au sud-ouest de Montluçon, à 48 km à l’ouest de Vichy et à 82 km au sud-est de Moulins

Château-Rocher se situe à 1,4 km au nord de Saint Rémy de Blot

Histoire

Le premier château

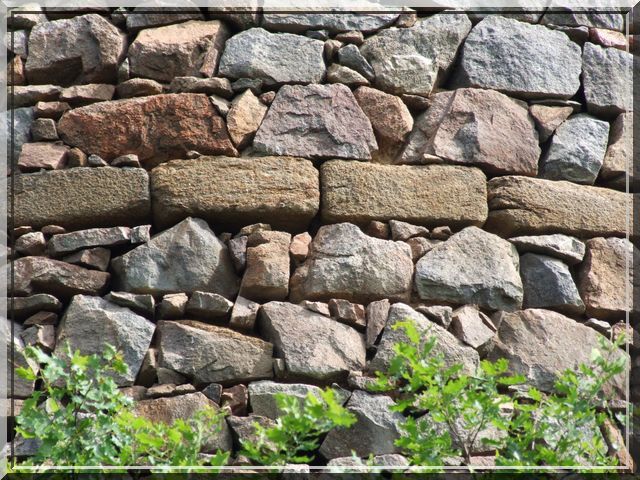

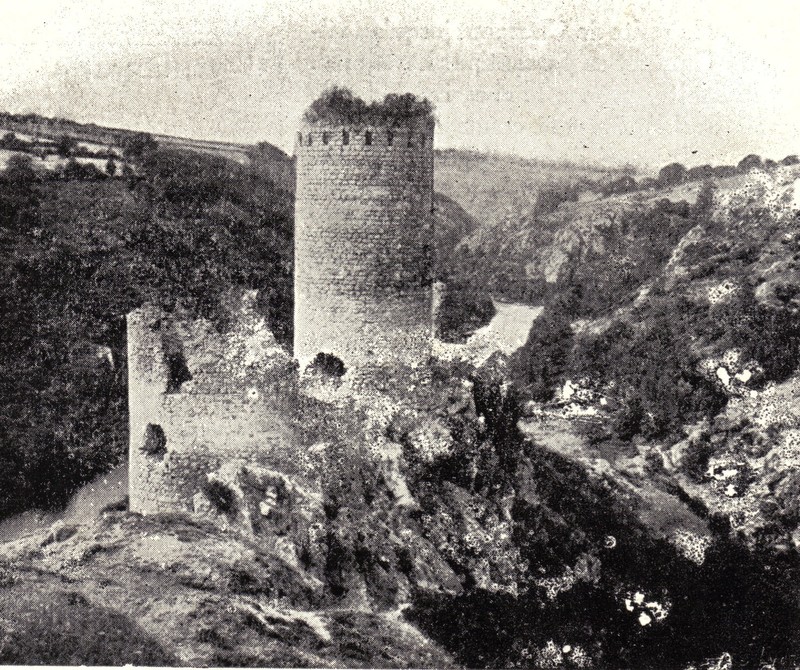

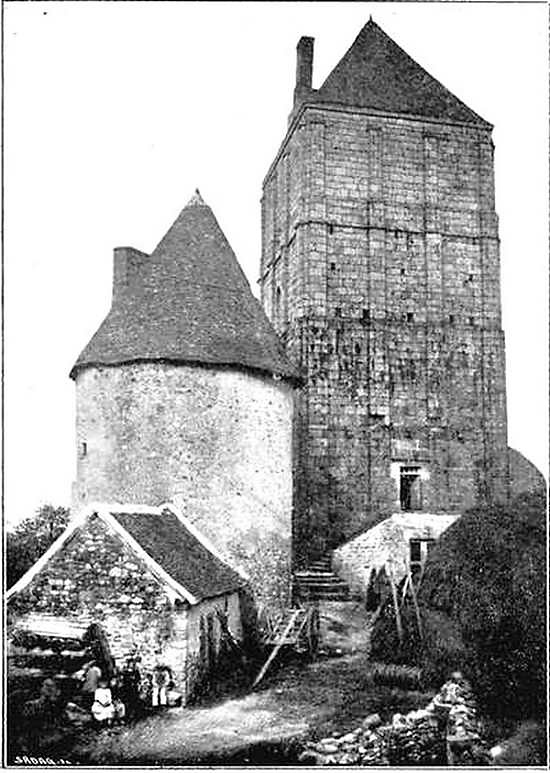

La construction de Château-Rocher revient au sire de Bourbon, Archambaud le Fort, aux environs de 1078 – 1095. Ce dernier le cèdera à l’un de ses fils Pierre de Blot. Cette première construction avait l’aspect d’une tour aux angles arrondis, mesurant neuf mètres de long pour six mètres cinquante de large, agrémentée d’une cheminée à foyer central et de deux ouvertures en meurtrières. La hauteur comportait au moins deux niveaux. Cette tour était prolongée à l’Est par un corps de bâti donnant à l’édifice une forme de « L ».

Château-Rocher occupait une place hautement stratégique. En effet, du haut de son éperon rocheux, il surveillait la Sioule mais surtout le pont de Menat, point de passage sur l’axe Clermont – Bourges. Les seigneurs de Blot avaient alors installé un péage. Dans la vallée, les abbés de Menat en firent de même. Ainsi, lorsque l’on voulait traverser la Sioule, il fallait payer deux droits de passage. Il existait une constante rivalité entre l’abbé et le châtelain, dans l’unique but d’affirmer la supériorité de l’un vis-à-vis de l’autre.

Les Chauvigny de Blot

Le fief de Pierre de Blot entra dans la puissante famille des Chauvigny avec le mariage de Catherine de Bourbon, dernière héritière de Blot, avec Guillemin de Chauvigny au début du XIVe siècle. Catherine a été autorisée à conserver son nom de jeune fille, ce qui engendra la création d’une nouvelle famille « les Chauvigny de Blot ».

Deuxième phase de construction

La deuxième phase importante de construction de Château-Rocher correspond à la partie nord de l’édifice. Le château fut considérablement agrandi : l’actuelle cuisine et la salle de gardes voûtée sont greffées à la première bâtisse. Le tout est flanqué de quatre tours circulaires. Il y a là, la volonté de rendre le château plus défensif voire imprenable.

Deux hypothèses doivent être prises en compte pour tenter de comprendre une telle volonté.

La première voudrait que, vers 1210 – 1212, Philippe Auguste pour soumettre Guy II de Dampierre qui s’était rallié au roi d’Angleterre, organisa une expédition punitive, le déposséda de la majorité ses biens et fit de Château-Rocher une place forte dans la reconquête de l’Auvergne. En prenant Château-Rocher, le roi montrait ainsi l’étendue de son pouvoir aux éventuels dissidents.

L’autre hypothèse propose qu’en 1357, au cœur de la Guerre de Cent Ans, Edouard III d’Angleterre envoya l’un de ses mercenaires, Bertucat d’Albret, pour reconquérir quelques terres d’Auvergne, il s’empara de Château-Rocher. La même année, Jean II de Chauvigny de Blot, vassal du duc de Bourbon, reçut l’aide de Jean de Berry et réussit à récupérer ses biens. Ce serait alors à la suite de cet épisode malheureux que Jean II de Chauvigny de Blot décida de fortifier son château.

Derniers aménagements

Peu de temps après Château-Rocher connut de nouveaux aménagements avec la construction d’un couloir voûté à l’ouest du site à l’aplomb de l’à-pic puis la création, au XVIIIe ou XIXe siècle, de la cage d’escalier permettant de relier la salle voûtée du rez-de-chaussée à l’étage.

Un abandon progressif

Les tensions s’étant apaisées, Château-Rocher perdit de l’intérêt. Au XVIe siècle, Pierre Chauvigny de Blot lança la construction d’un château plus confortable à Blot-l’Église. Certains meubles et ornements furent déplacés, transformant la forteresse en une coquille vide qui se dégrada rapidement. La dernière propriétaire, Marie Adélaïde Delpoux de Nafines, attristée à l’idée de voir disparaître une partie de l’histoire de sa famille se mobilisa pour sensibiliser sur l’état du château. En 1913, elle obtint le classement au titre des Monuments Historiques.

Les environs

Pont de Menat – Les gorges de la Sioule à 7.6 km au nord

Chouvigny – château de Chouvigny à 14 km au nord-est

Ebreuil – Abbaye Saint-Léger à 17 km au nord-est