Epoque : XII° – XVI° – XIX°- Protection :

Propriétaire : Privé

Visite : Oui

Dates et horaires : été 2021 : le château du Châtelard est ouvert au public pour une visite extérieure gratuite le mois de juillet jusqu’au 18 août.

tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Adresse :

Téléphone : 06 74 02 16 18 (info La Montagne)

Courriel :

Site internet :

Situation

Histoire

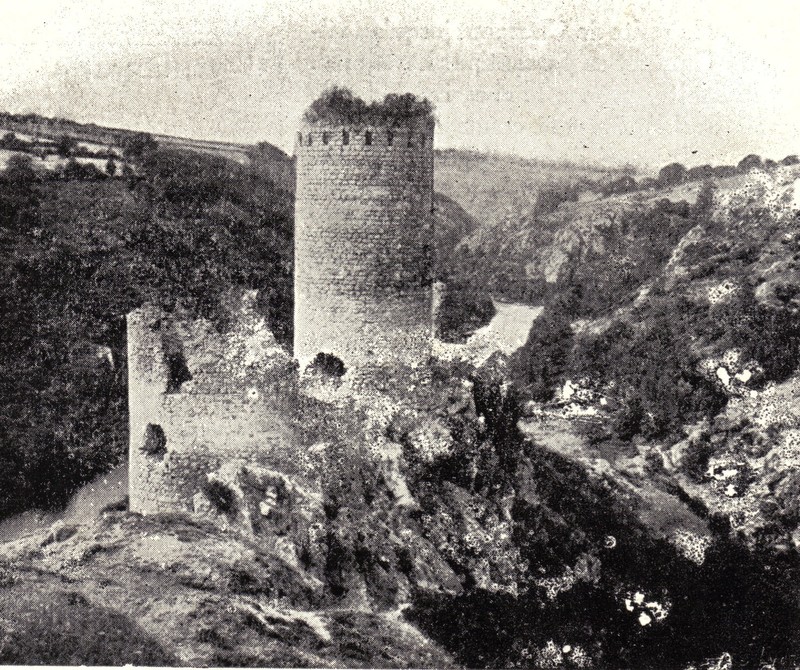

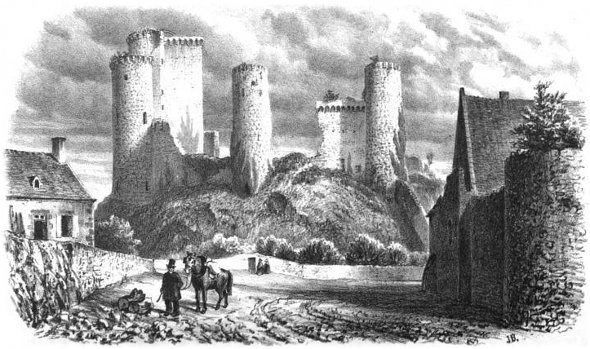

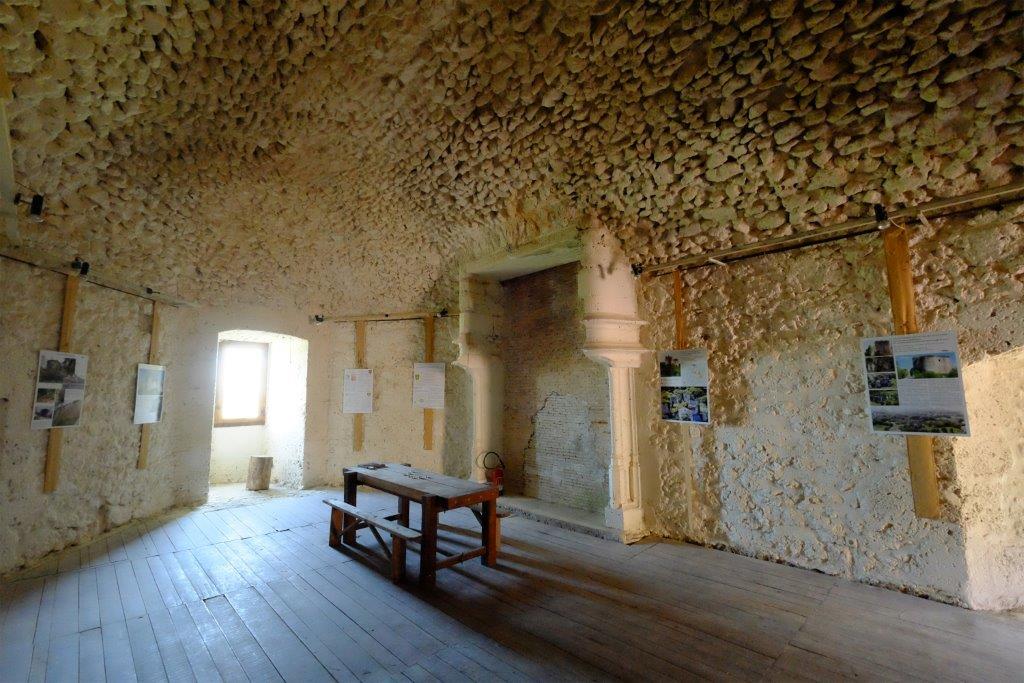

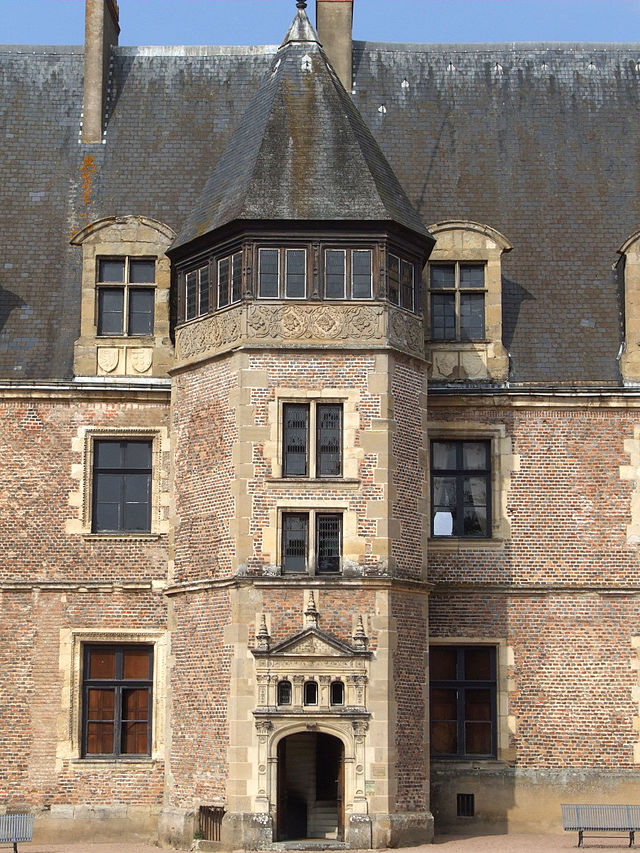

La forteresse du Châtelard remonte au XIIème siècle. Lors de la révolte de la Praguerie, en 1440, le roi de France Charles VII se rend en Auvergne et, de passage à Ebreuil, il réside au Châtelard pour la première fois.

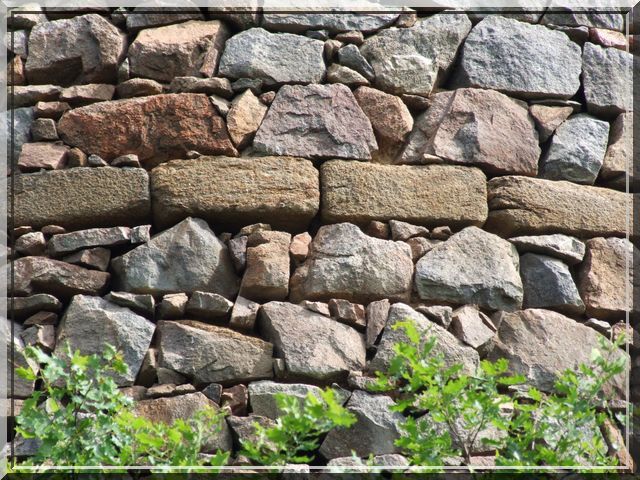

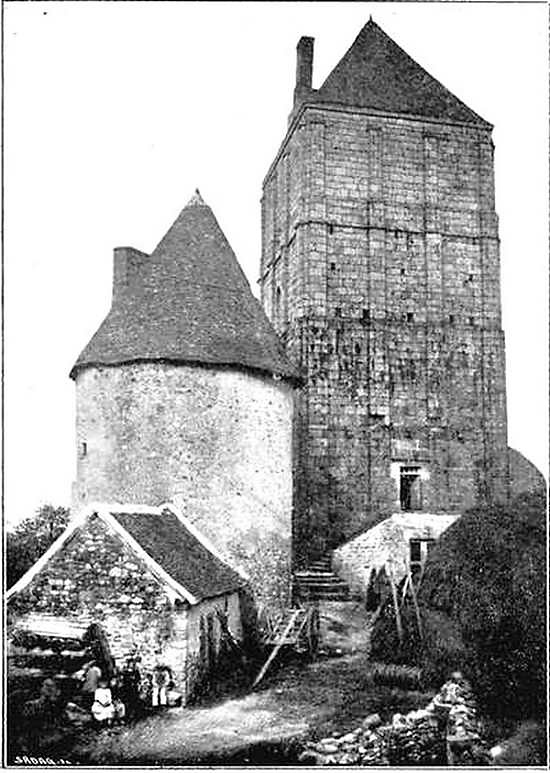

Des trois enceintes de la forteresse ne subsistent que deux grosses tours rondes, un pigeonnier et un chemin de ronde.

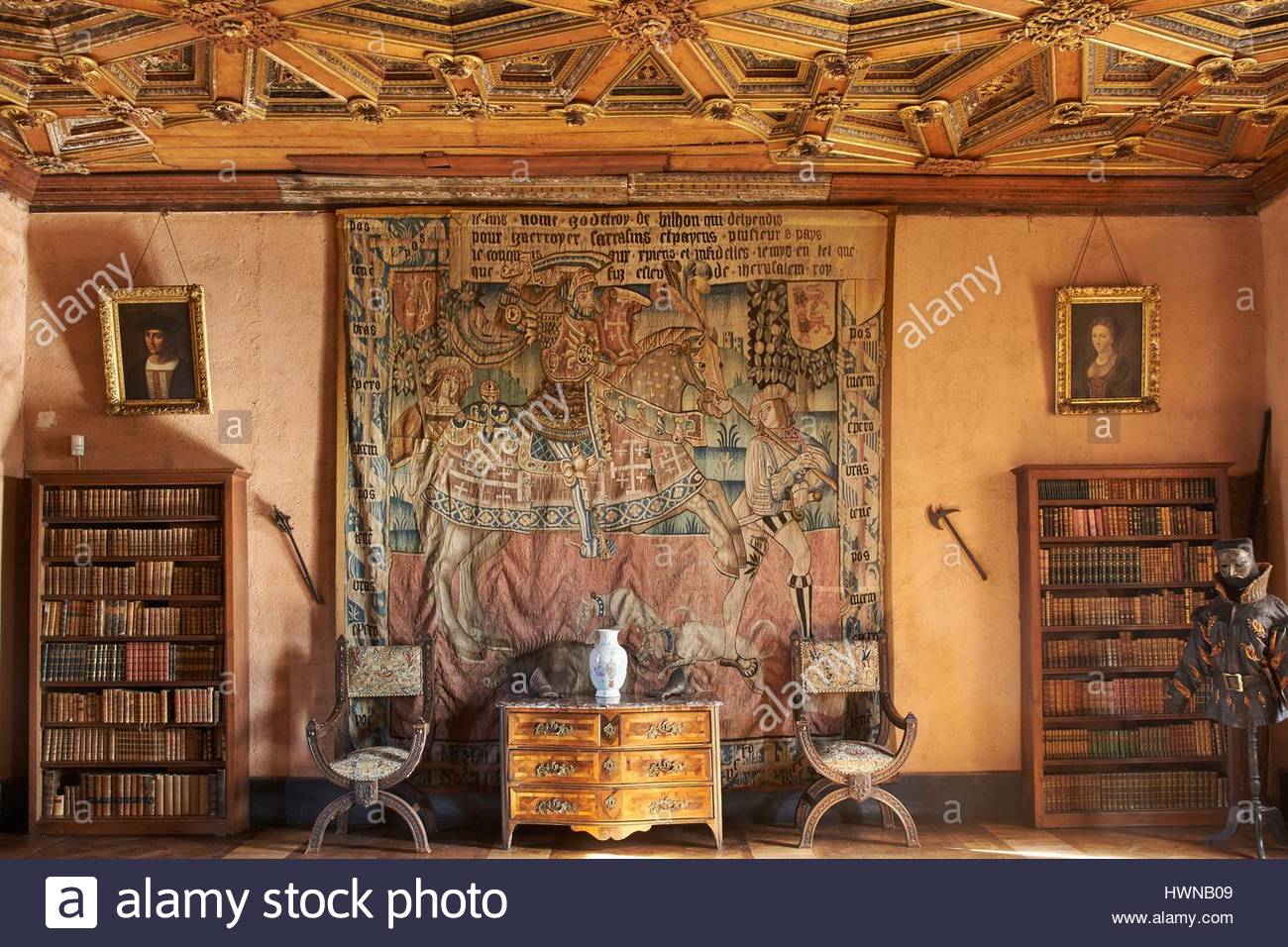

En 1582, une chapelle est construite et une importante restauration est menée pour la partie centrale du château.

Depuis plus de 2 siècles, le Châtelard appartient à la même famille !

(source : lechatelard-a-ebreuil.weebly.com)