Création : 2003

Propriétaire : Association Magnet Village Electrifié

Visite : Oui

Dates et horaires : L’ELECTRODROME® est ouvert toute l’année (sur rendez-vous), et les samedi, dimanche et jours fériés, du 1er avril au 11 novembre inclus.

Heures d’ouverture: de 14h à 18h

Les visites sont guidées.

Adresse : Magnet Village Electrifié – Electrodrome 11, rue du Bourg 03260 Magnet

Téléphone : 04 70 58 27 99 ou 06 89 25 05 88 (fondateur-Président, Monsieur André ROUX)

Courriel :

Site internet : www.electrodrome.org

Vidéo : Electrodrome

If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Situation

Magnet est situé à 16 km au nord de Vichy

L’electrodrome® est situé dans le bourg

Histoire

La Mesure de l’électricité

Les mutations dans l’agriculture

Les évolutions dans l’Industrie

Les avancées du Médical

Les outils de l’Artisanat

Le monde de l’Image et du son (la radio/télévision et le 7ème art)

La production et le transport d’électricité

(source : “www.electrodrome.org“)

Les environs

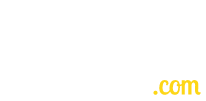

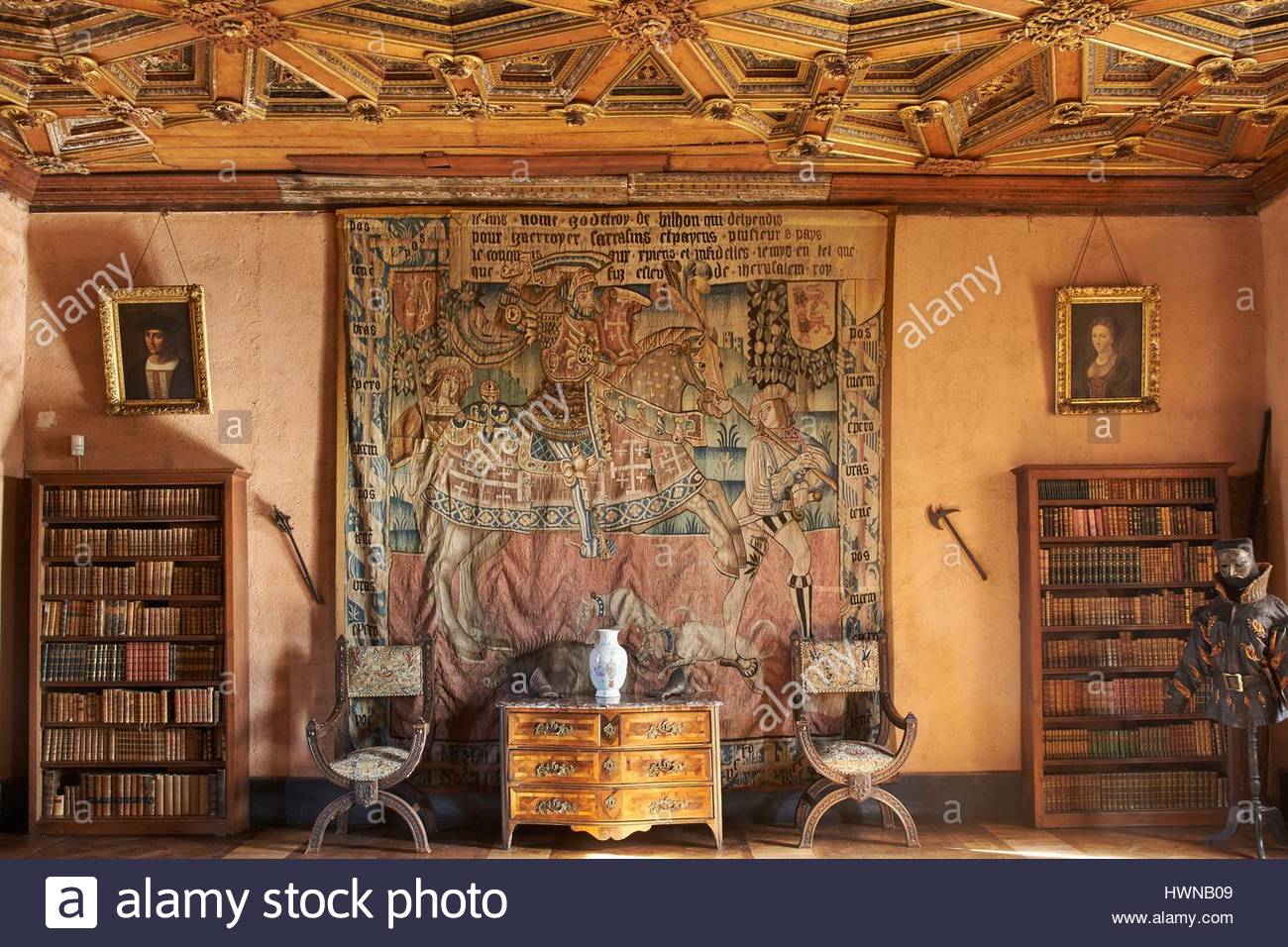

Lapalisse – Le Château à 11 km au sud-ouest

Billy – La Forteresse à 7 km à l’ouest

Saint-Etienne de Vicq – Château de Verseilles à 6 km au sud