Epoque : Roman, XII°, XVII° – Protection : classé MH (1969) et ISMH (2001)

Propriétaire : Privé

Visite : Libre et gratuite

Dates et horaires :

Adresse : 6 rue de l’Abbaye 03110 Saint Didier la Forêt

Téléphone : 06 43 23 81 59

Courriel : abbaye.saint.gilbert@gmail.com

Site internet : abbaye-saint-gilbert.com

Situation

Saint-Didier la Forêt est à 22 km au nord de Vichy et à 35 km au sud de Moulins .

L’Abbaye Saint-Gilbert est à 3.2 km au nord du bourg

Histoire

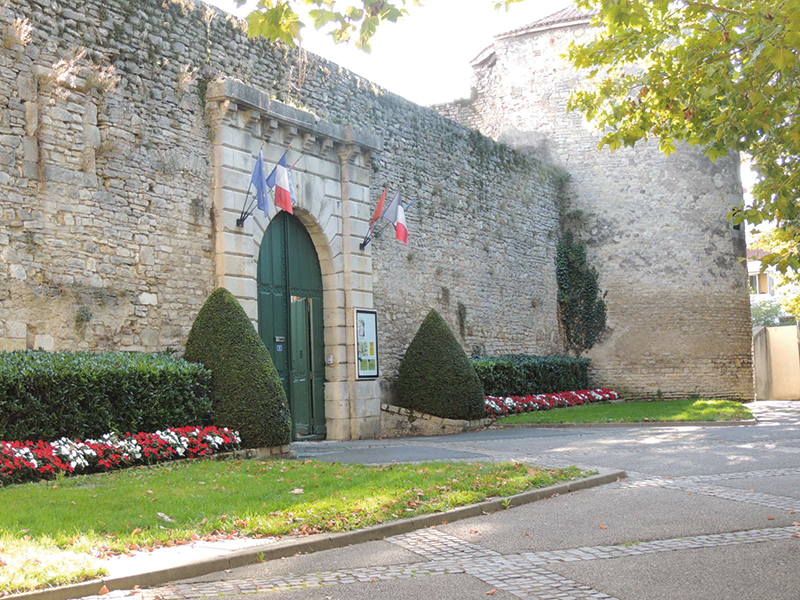

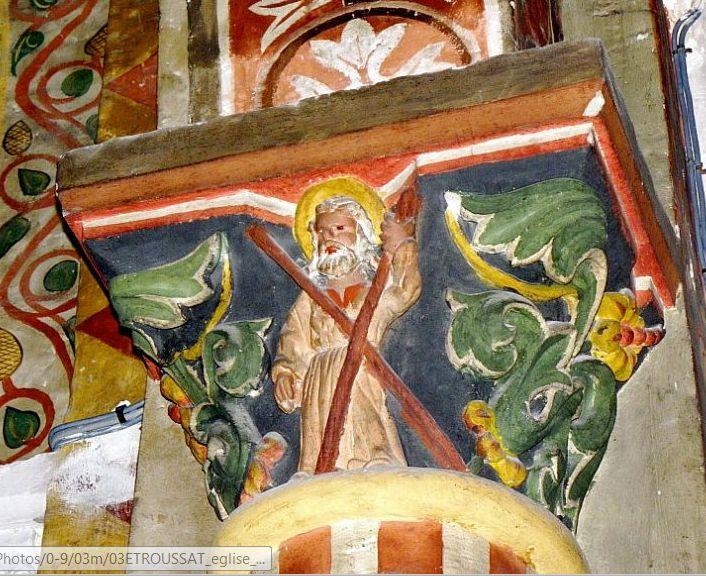

L’abbaye a été fondée au XIIème siècle, la construction s’étalant entre 1150 et 1151. Elle comprenait à l’origine un monastère d’hommes, doté d’une église en croix latine, et une léproserie. Une salle de justice se trouvait également au sein de l’abbaye.

En 1612, la flèche de l’église s’écroule, le bâtiment étant vétuste.

En 1779, le logis de l’abbaye est construit, à l’ouest, hors de l’enceinte du monastère.

En 1850, les vestiges de l’église, le bâtiment sud, qui abritait l’hôtellerie, et un bâtiment à l’ouest de la cour du logis abbatial sont démolis. Le reste de l’abbaye est alors converti en ferme.

Les bâtiments sont rachetés en 1950; ils sont alors en très mauvais état. Ils seront restaurés par la suite.

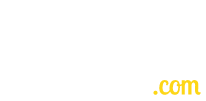

Il ne reste aujourd’hui que deux bâtiments : l’ancien hôpital, dont l’étage supérieur abritait le dortoir des moines, daté du XIIème siècle et le bâtiment abritant la salle capitulaire, le chauffoir et les cellules, qui a, lui, été réaménagé en 1750.

L’ensemble relève de l’architecture romane cistercienne.

Un ferronnier d’art à réalisé un très grande plaque foyère, pesant près de 500 k, dédiée à saint Gilbert qui est installée dans l’âtre de la cheminée du chauffoir. Cette salle est reliée à la salle capitulaire par un couloir étroit. L’ensemble constitue le bâtiment est, tandis que l’autre à perdu ses divisions intérieures. C’est aujourd’hui une propriété privée, proposant des chambres d’hôtes et tables d’hôtes ainsi que des locations de salles. A noter, que les visites sont gratuites. (Andy Pinoteau).

Histoire et dates importantes

L’abbaye de Neuffontaines appartenait à l’ordre des prémontrés. Elle a été fondée par Gilbert de Neuffronts, plus tard canonisé sous le nom de Saint Gilbert, à son retour de croisade.

De retour des croisades, Gilbert décide de se retirer dans un monastère. Il fonde alors le prieuré d’Aubeterre pour sa femme et sa fille, puis construit à Neuffontaines une abbaye d’hommes, une église, un hôpital et une léproserie. Selon la légende, les travaux commencés au lieu-dit Le Creux-de-l’Enfer sont stoppés par des oiseaux, qui transportent tout à l’emplacement actuel.

Mort le 6 juin 1152, Gilbert est canonisé en 1159. L’abbaye est vendue pendant la Révolution. Elle est alors démembrée et ses pierres sont en partie dispersées. L’étage est modifié au XVIIIe siècle et accueille des appartements. Au XIXe siècle, l’ensemble est transformé en ferme.

Pendant la Révolution, le , l’abbaye fut vendue comme bien national au prix de 132 100 livres et achetée par un notable local Jacques-Antoine de Combes des Morelles (1752-1823) ; elle devint une exploitation agricole.

De l’abbaye, décrite en 1856 comme « entourant un quadrilatère de 900 m2 », ne subsistent que deux bâtiments rectangulaires parallèles (Andy Pinoteau)

À partir de 1960, les bâtiments furent progressivement réhabilités.

(source : www.patrimoine-religieux.fr et wikipédia.fr)

Les environs

Saint-Pourçain sur Sioule – église sainte-Croix à 8.1 km au nord

Billy – La Forteresse à 8.6 km à l’ouest

Chareil-Cintrat – Le château de Chareil à 11.3 km à l’ouest