Epoque : XVIII°- Protection :

Propriétaire : Privé

Visite :

Dates et horaires :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Site internet :

Situation

Rocles est à 31.6 km au sud-ouest de Moulins et à 41.6 au nord’est de Montluçon.

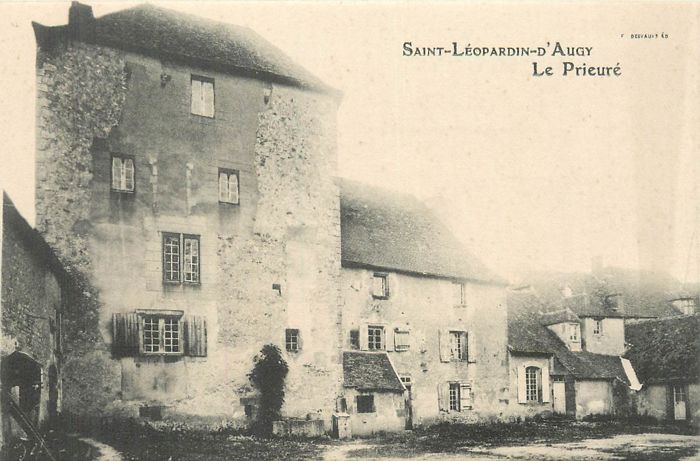

Le prieuré est à côté de l’église.

Histoire

Le Prieuré, construit vers 1780 par Pierre Lucas de Frise, prieur de Rocles, dans le bourg. Le bâtiment comporte un corps de logis principal à un niveau plus un niveau de combles éclairé de lucarnes, avec deux ailes en retrait.

(source : Wikipédia.fr)

Les environs

Rocles – église Saint Saturnin

Le Montet – église Saint-Gervais – Saint Protais à 3.4 km au sud-est

Buxières les Mines – château de La Condemine à 9.4 km au Nord-ouest