Visite : en canoë à Ebreuil

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Site internet :

If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Situation

Dans le Bourbonnais, les Gorges de la Sioule de dessinent entre le pont de Menat et Ebreuil :

à 31 km à l’ouest de Vichy

à 54 km au sud-est de Montluçon

à 61 km au sud de Moulins

Description

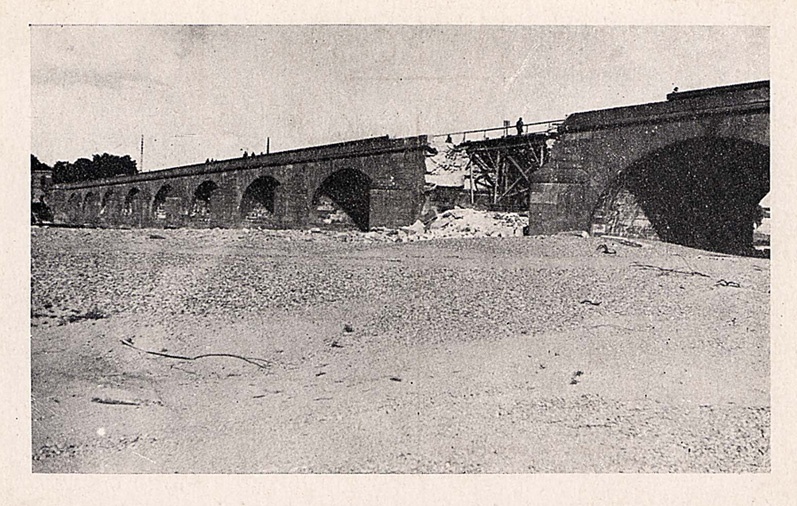

Avant de rejoindre les eaux calmes de l’Allier, la Sioule dévale les contreforts du Massif-Central dans un environnement sauvage qui mérite le détour. La rivière, qui marquait jadis le pas entre le Bourbonnais et l’Auvergne, entre oc et oil, délimite encore aujourd’hui l’Allier sur sa rive gauche et le Puy-de-Dôme à sa droite.

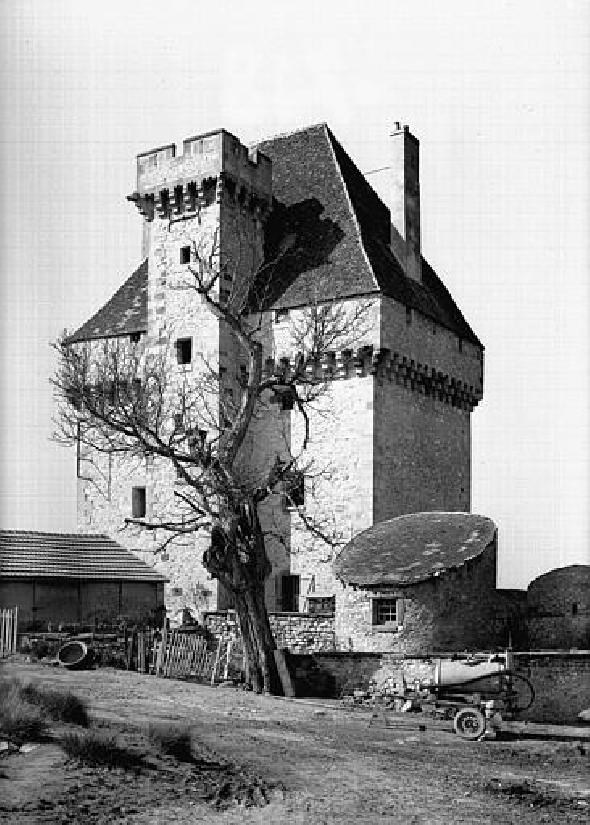

Juché sur la falaise, le château de Chouvigny, ancienne forteresse du XIIIe siècle, domine les gorges, que les promeneurs prennent plaisir à découvrir en remontant le lit de la rivière.

Entre les vallées de la Sioule et de la Bouble, la forêt des Colettes arbore 1600 ha de chênes et de hêtres, repère des amateurs de champignons. Le massif forestier abrite également une base VTT et cyclo labellisée FFCT, le Vert Plateau, qui propose là, 280 km de sentiers balisés pour une découverte plus sportive.

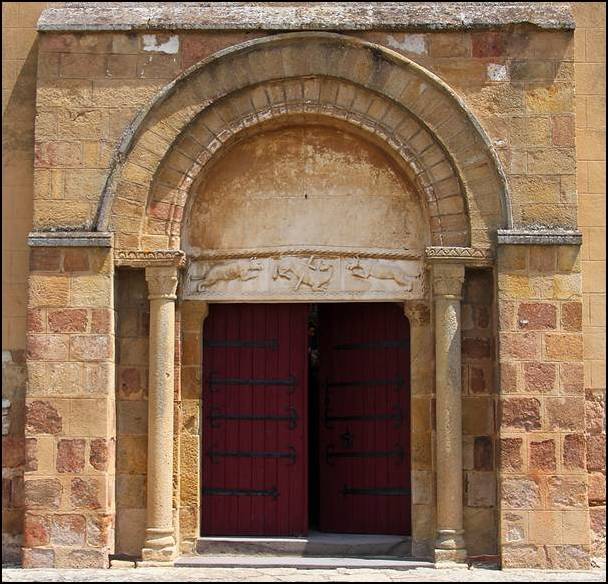

Parmi les nombreuses églises romanes qui font le charme des environs (Gannat, Mazerier, Biozat…), l’église Saint-Léger à Ébreuil, ancienne abbatiale, rappelle qu’une puissante abbaye bénédictine a siégé là pendant près de 900 ans. Les fresques de la tribune, exécutées vers 1125, sont les plus anciennes parmi les nombreux ornements de l’édifice.

(Source : “www.allier-auvergne-tourisme.com”)

Les environs

Ebreuil – L’abbaye Saint-Léger

Chouvigny – Le château de Chouvigny à 10 km à l’ouest d’Ebreuil

Saint-Remy de Blot (63) – Ruines de Château Rocher à 18 km à l’ouest d’Ebreuil