Epoque : XII° – Protection : MH (1910)

Propriétaire : Commune de Bessay

Visite : ouverte toute l’année

Dates et horaires :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Site internet :

If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Situation

Bessay sur Allier est situé à 15 km au sud de Moulins

L’église Saint- Martin est dans le centre ville de Bessay

Histoire

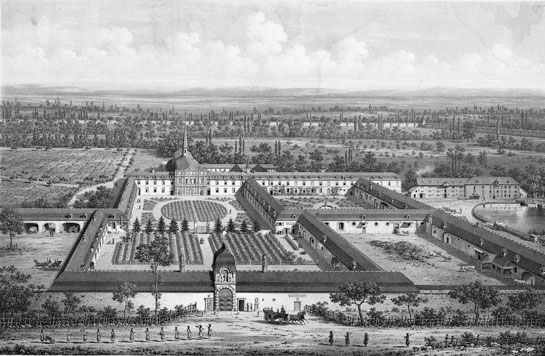

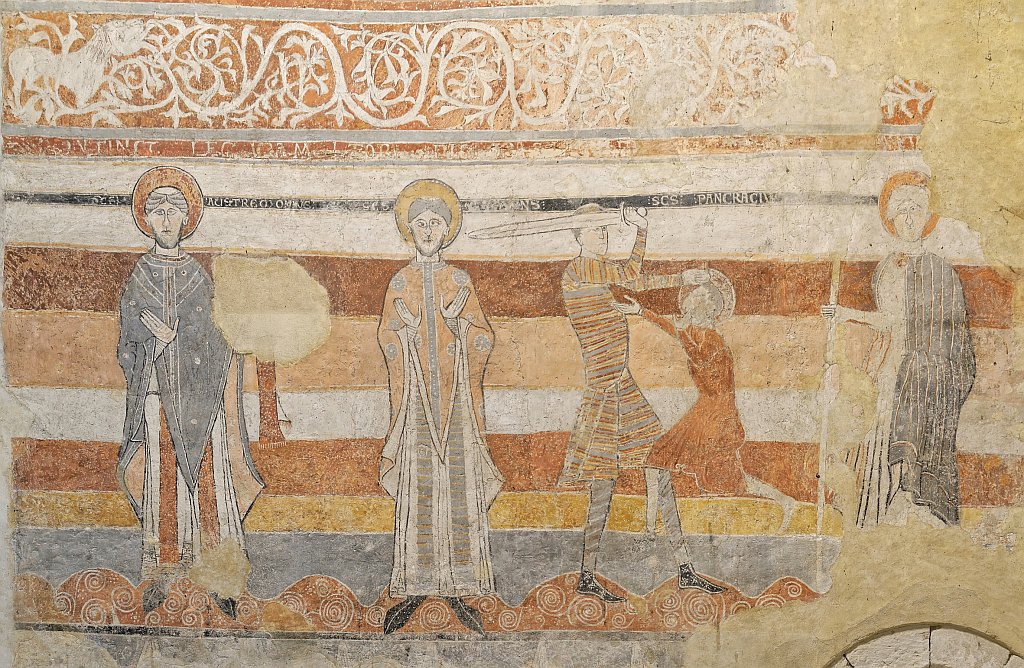

L’église ( XI et XIIème siècles ) dédiée à l’évèque de Tours est l’oeuvre des moines bénédictins qui se voient confirmer la possession du prieuré de Bessay par Pascal II en 1105. Ils assument alors le service de l’église paroissiale avant qu’un prieur-curé soit établi vers la fin du XVI ème siècle.

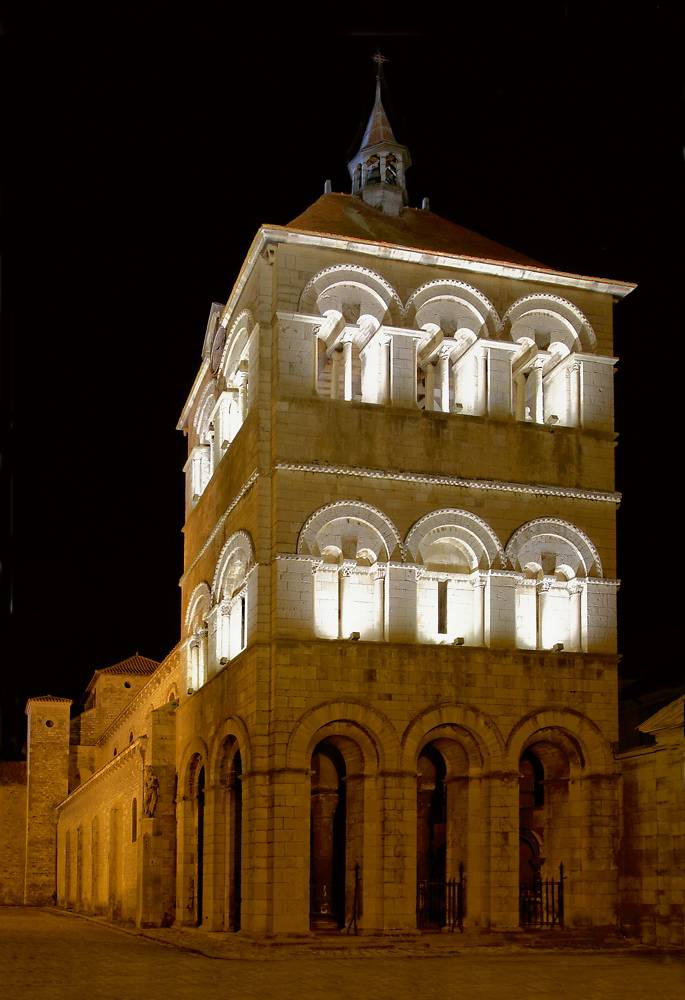

L’église est construite dans l’enceinte du cimetière et comporte une nef de quatre travées, des bas côtés, un transept légèrement saillant et un chevet plat précédé d’une travée droite. Deux chapelles rectangulaires communiquent avec le transept. Le clocher de l’édifice est carré avec un faisceau de colonnettes caractéristiques du début du XIIIème siècle. Il abrite quatre cloches, la plus ancienne datant de 1687, une autre provenant comme le bénitier, de l’église de Neuglise.

Transept

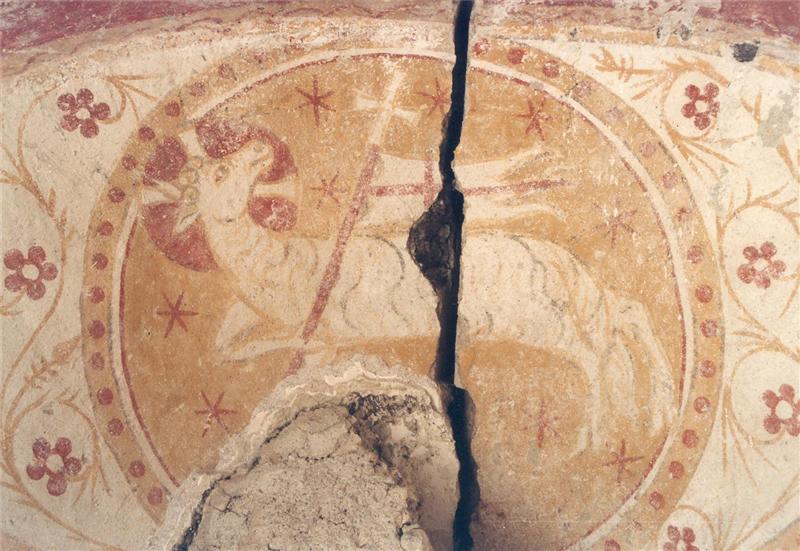

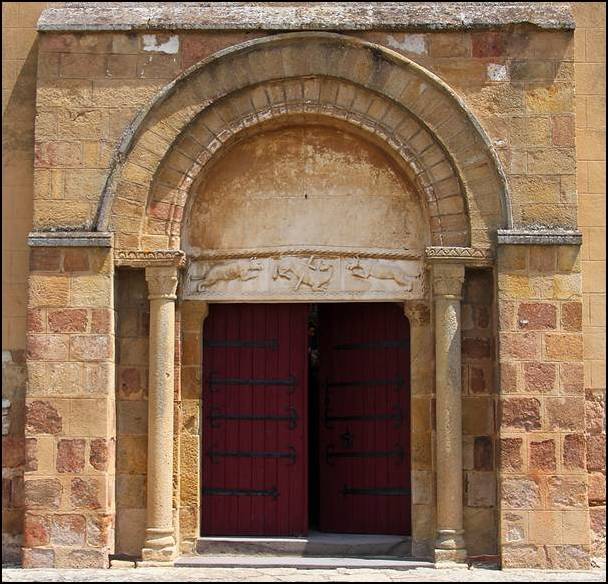

La porte de l’église est surmontée d’une archivolte de deux voussures en plein cintre. Le linteau est sculpté d’une représentation insolite de l’agneau pascal, entouré de deux loups. La composition est due à la volonté du donateur de l’oeuvre, le prince Czartoryski, propriétaire de Chaugy. D’origine polonaise, il a voulu ainsi évoquer par l’agneau la Pologne menacée par deux loups, la Prusse et la Russie.

Linteau de l’église

Les voûtes de la nef ont fait l’objet, à la fin de l’époque romane, d’une réfection quasi intégrale. La communication des chapelles latérales avec la travée droite s’opère par des arcs en plein cintre retombant sur des impostes garnies de rinceaux.

Fonts baptismaux

Outre des fonts baptismaux carrés de l’époque romane, le mobilier de l’édifice comprend un bénitier provenant de l’église de Neuglise, détruite vers 1850. De dimension disproportionnée par rapport à l’intérieur de l’église, il est orné d’un relief bas. Un petit personnage est distinct sur la face avant.

(source :”bessay.sur.allier.pagesperso-orange.fr”)

Les environs

Toulon sur Allier – Le château de Montchenin à 6 km au nord

Châtel de Neuvre – L’église Saint-Laurent à 7.7 km au sud-ouest

Saint-Gérand de Vaux – Le château du Parc à 9.9 km au sud