Epoque : XII° – Protection : MH (1933)

Propriétaire : Commune de Besson

Visite :

Dates et horaires :

Adresse :

Téléphone : 04 70 42 81 74

Courriel : besson.mairie@orange.fr

Site internet : www.besson.fr

If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Situation

Besson est situé à 14 km au sud-est de Moulins

Histoire

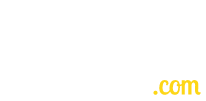

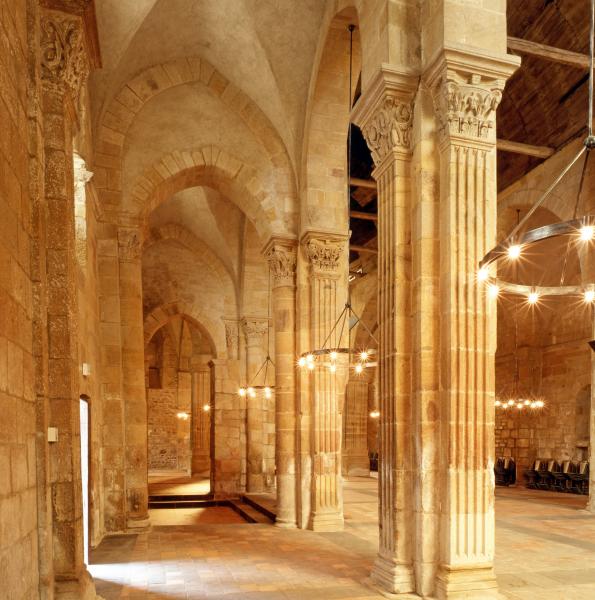

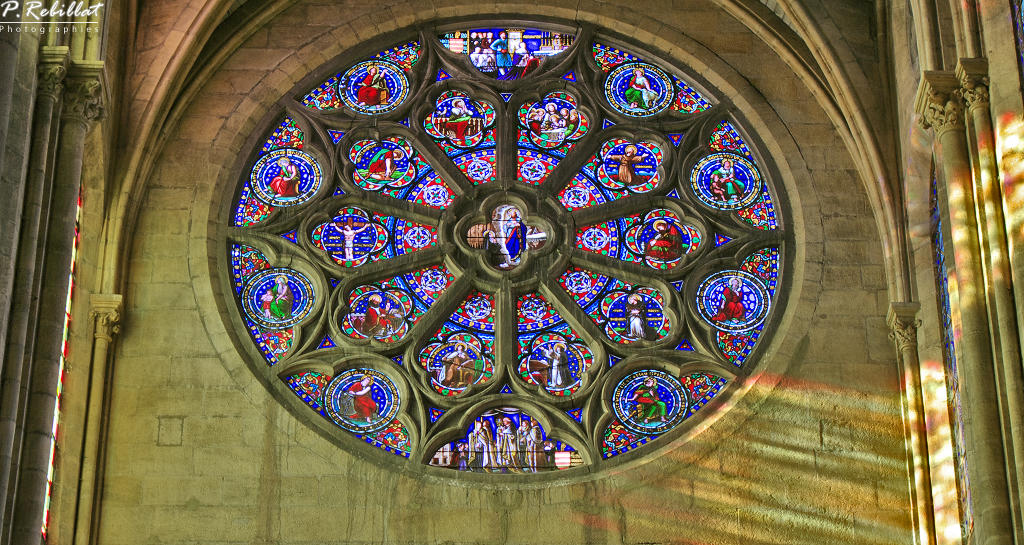

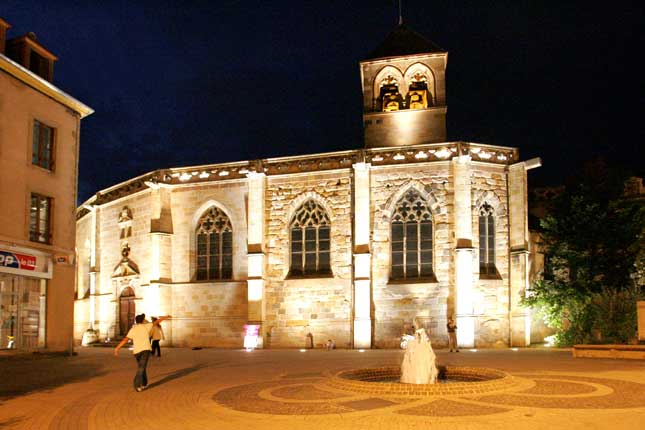

L’église de Besson est une église romane du XIIe siècle. Elle comprend une nef centrale de quatre travées encadrée de bas-côtés, un transept non saillant sur lequel ont été construites des absidioles de part et d’autre de l’abside en hémicycle fermant le choeur. Le choeur et le transept sont les parties les plus anciennes pouvant remonter au XIe siècle. La voûte de la croisée du transept portant le clocher a été refaite au XVIIe siècle à la suite de sa chute. L’église possède des chapiteaux romans, des statues classées du XVe siècle de saint Sébastien et du XVIIe siècle de saint Rocle, des vitraux du XIXe siècle. L’église dépendait du prieuré clunisien de Souvigny, mais un acte de 1077 de l’évêque de Clermont, Durand, au prieur de Saint-Pourçain-sur-Sioule place l’église dans les possessions de l’abbaye Saint-Philibert de Tournus. Vendue à la Révolution comme bien national, l’église est rachetée par le marquis de Tilly, propriétaire du château de Bostz. Elle appartient ensuite à la famille de Bourbon-Busset qui propose de la donner à la commune en 1824. Le don est accepté en 1831, la famille de Bourbon-Busset se réservant la jouissance de la chapelle Saint-Louis (elle appartient aujourd’hui aux Bourbon-Parme).

Les environs

Besson – Le château du Vieux Bostz à 2 km au sud-ouest

Besson – Le château de Fourchaud à 2 km au sud

Souvigny – La Prieurale à 10 km au nord