Epoque : XIV° – XV° – XVI° – XVII° – Protection : ISMH (1947)

Propriétaire : Ville d’Yzeure

Visite : Accès libre des extérieurs toute l’année.

Dates et horaires :

Adresse : Château de Panloup Rue des Cladets 03400 Yzeure

Téléphone : 04 70 20 10 64 ou 06 61 94 14 65 ou 04 70 20 33 71

Courriel :

Site internet :ville-yzeure.com

Situation

Yzeure est situé à 1.7 km à l’est du centre ville de Moulins

Panloup est situé à 1.8 km au sud du centre d’Yzeure

Histoire

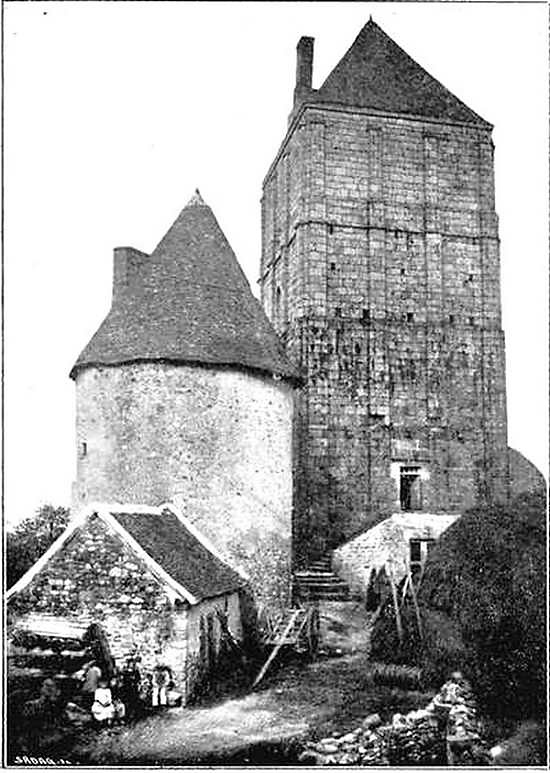

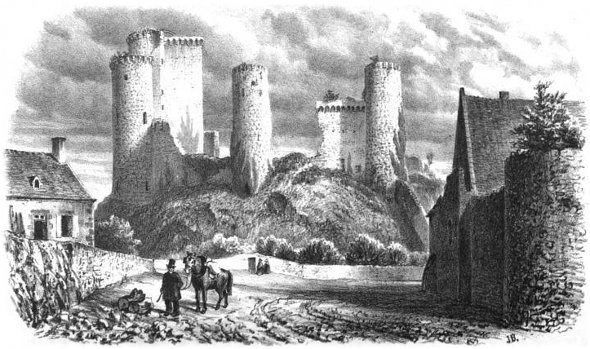

Une pierre sculptée du 12e ou 13e siècle, sise au-dessus de la porte de la chapelle et représentant un agneau pascal, pourrait laisser supposer que le domaine aurait été une ancienne possession des Templiers. Le château, d’époque Louis XIII, se compose d’un corps de bâtiment central, à rez-de-chaussée et étage sous comble, calé par deux autres corps de bâtiments couverts en pavillon, l’un au nord et l’autre au sud. Sur la façade Est, faisant saillie sur le bâtiment central, une construction rectangulaire flanquée d’une tour ronde qui, de même que l’autre tour lui faisant pendant, a sa partie supérieure couronnée par un campanile. Sur la façade nord, un fronton curviligne tronqué témoigne sans doute d’une ancienne porte. La maçonnerie de briques et de pierres et les toitures en tuiles plates contribuent au style régionaliste de l’ensemble.

Panloup, comme Mercy et La Tireuse, fut la résidence d’officiers moulinois, mais fut occupé sur une plus longue période. Le premier propriétaire de Panloup connu, fut Luis de Launay, médecin, en 1550, puis l’on trouve Jacques Bodinat, avocat en parlement vers 1639 et fils François, lieutenant en la châtellenie de Bessav et Pougny. Son fils François, gendarme du Roi, devint sieur de la motte d’Arizolles, et était qualifié d’écuyer. Pierre Maquin, sieur de Panloup, de la La Ronde et autres lieux, en 1684, mérite d’être mentionné : l’assemblée des propriétaires fonciers de la paroisse d’Yzeure l’élut, le 3 février 1709, syndic responsable des réparations projetées au clocher, au chapiteau et la cloture du cimetière de la paroisse. Il refusa cette charge le 5 février, arguant qu’il était âgé de 75 ans, était infirme et possédait un privilège d’officier militaire. Au XVIIIe siècle, Panloup appartenait aux Roy: Gilbert Roy, écuyer, était en 1722 également sieur de bouchaine et de La Brosse. Un acte daté du 27 août 1753 passé à Chevagnes, nous apprend que Joseph, chevalier, seigneur de Panloup, qui était capitaine de grenadiers du roi au régiment de Cambis, épousa Marie Anne Batissier, fille du défunt seigneur de Montchenin.

(source :”www2.culture.gouv.fr” et “www.chateau-fort-manoir-chateau.eu”)

Les environs

Yzeure – Eglise Saint-Pierre 1.8 à km au nord

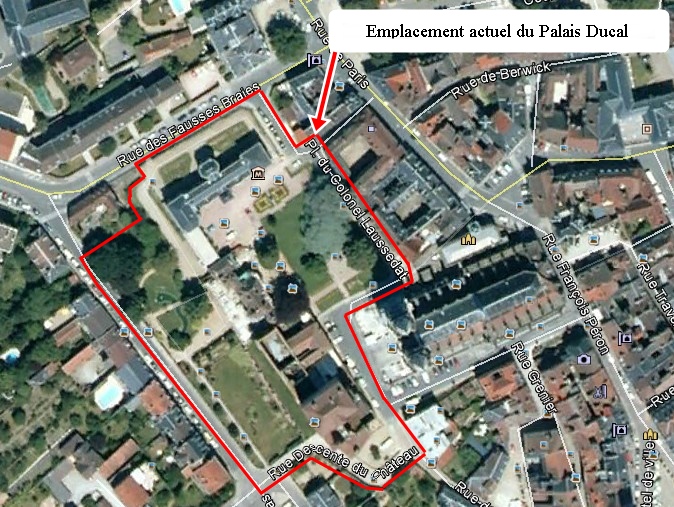

Moulins – Le Palais Ducal à 2.8 km au nord-ouest

Moulins -Le CNCS (musée du costume) à 4 km à l’ouest