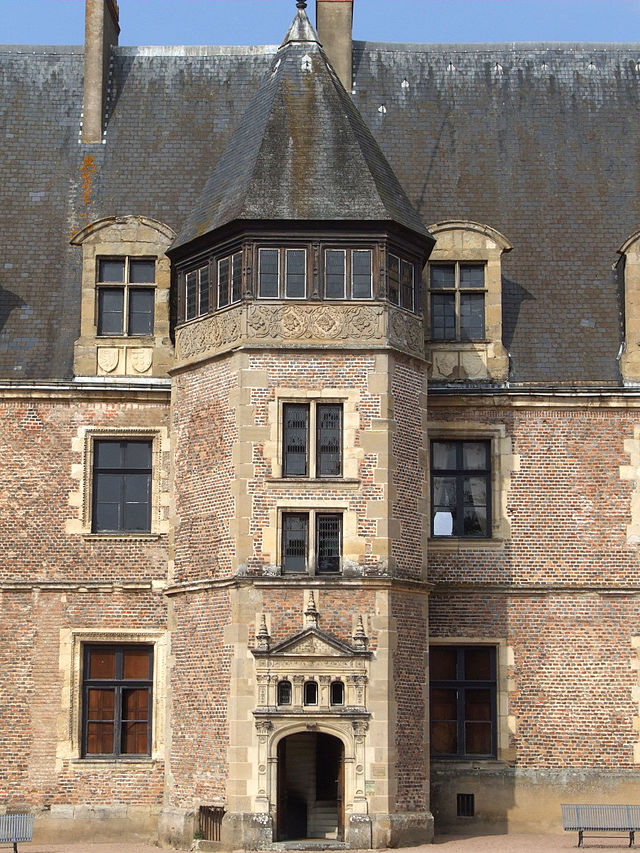

Epoque : XVI°-XVIII°- Protection : MH (1969)

Propriétaire : Monsieur et Madame Chabot de L’Allier

Visite : oui

Dates et horaires : Ouvert du 1er juillet au 31 août + Journées du Patrimoine de 12h à 18h du mardi au dimanche

Adresse : Château de Saint Augustin 03320 Château sur Allier

Téléphone : 04.70.66.42.01

Courriel : chateausaintaugustin@free.fr

Site internet :chateau-saint-augustin

If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Situation

Château sur Allier est situé à 35 km au nord-ouest de Moulins;

Le château de Saint-Augustin est situé à 4 km au nord-ouest de Château sur Allier

Histoire

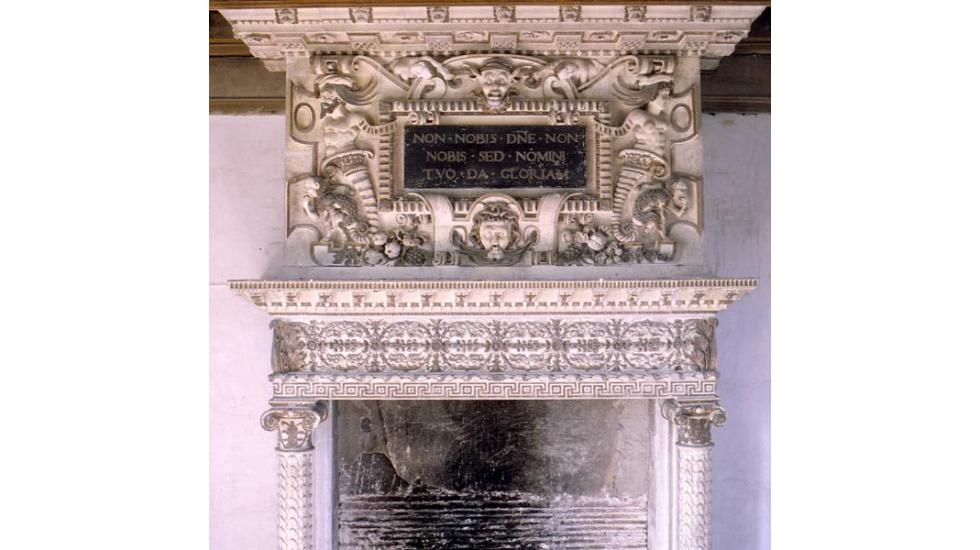

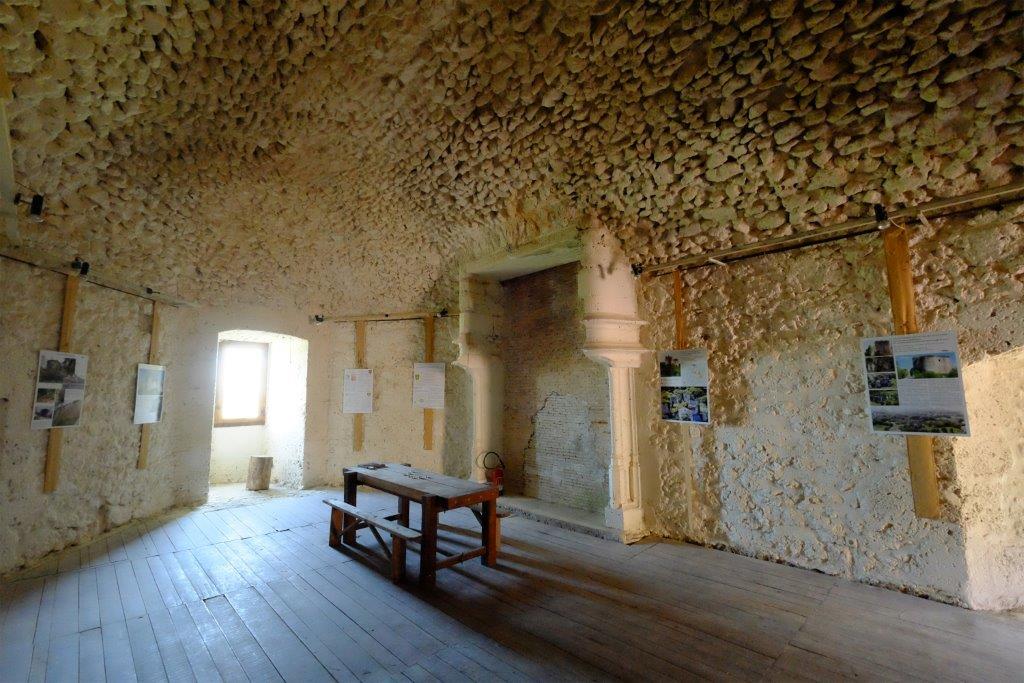

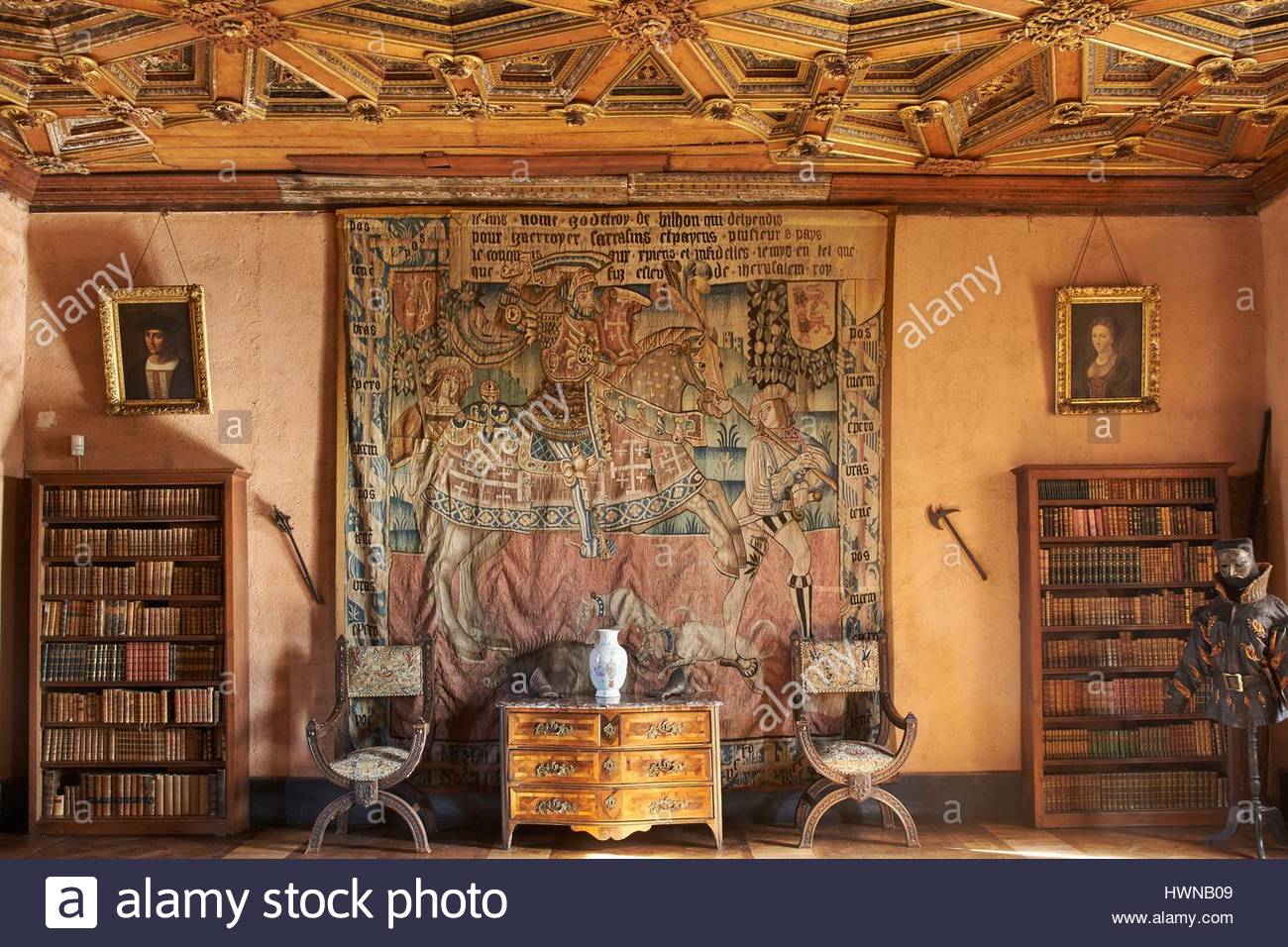

Messire Michel Cadier, chevalier, baron de Veauce a acheté à son cousin Claude de la Souche, la seigneurie de St Augustin en 1692. Ses ancêtres étaient déjà Barons de Veauce et Seigneurs de St Augustin au XIV° siècle. Aujourd’hui, le château de Saint Augustin est toujours dans sa descendance. Son fils aîné, Messire Gilbert Cadier, chevalier, baron de Veauce a détruit l’ancien château familial et fit construire sous la régence, en 1730, le château actuel, suivant son dessin. Au XIX° siècle, le comte Chaillon de Jonville fit une campagne de gros travaux: de l’escalier d’honneur à double révolution avec décor à la grec, vestibule palladien et salle à manger à l’italienne. Il fit dessiner le jardin par le célèbre architecte Lalos en 1820. Les Cadier remontent au XIII° siècle. C’est une des plus anciennes familles du Bourbonnais. Dès 1286, on voyait à Souvigny, une vieille tour, dite tour Cadier, qui faisait partie du nombre des douze qui avaient été jadis bâties par les douze gentilhommes attachés au service des ducs de Bourbons. Ils étaient seigneurs de la Brosse et de l’hôtel Cadier à Moulins qui appartient aujourd’hui à la ville et que l’on nomme l’hôtel de Mora. La sépulture de famille était à Notre Dame de Moulins (chapelle ducale) qui est maintenant la cathédrale.

(source:”chateau-saint-augustin.fr“)

Les environs

Le Veurdre – Musée de la Batellerie à 6 km au sud-est

Lurcy-Lévis – Le château de Levis à 11 km au sud-ouest

Lurcy-Lévis – Street-Art City à 11 km au sud-ouest

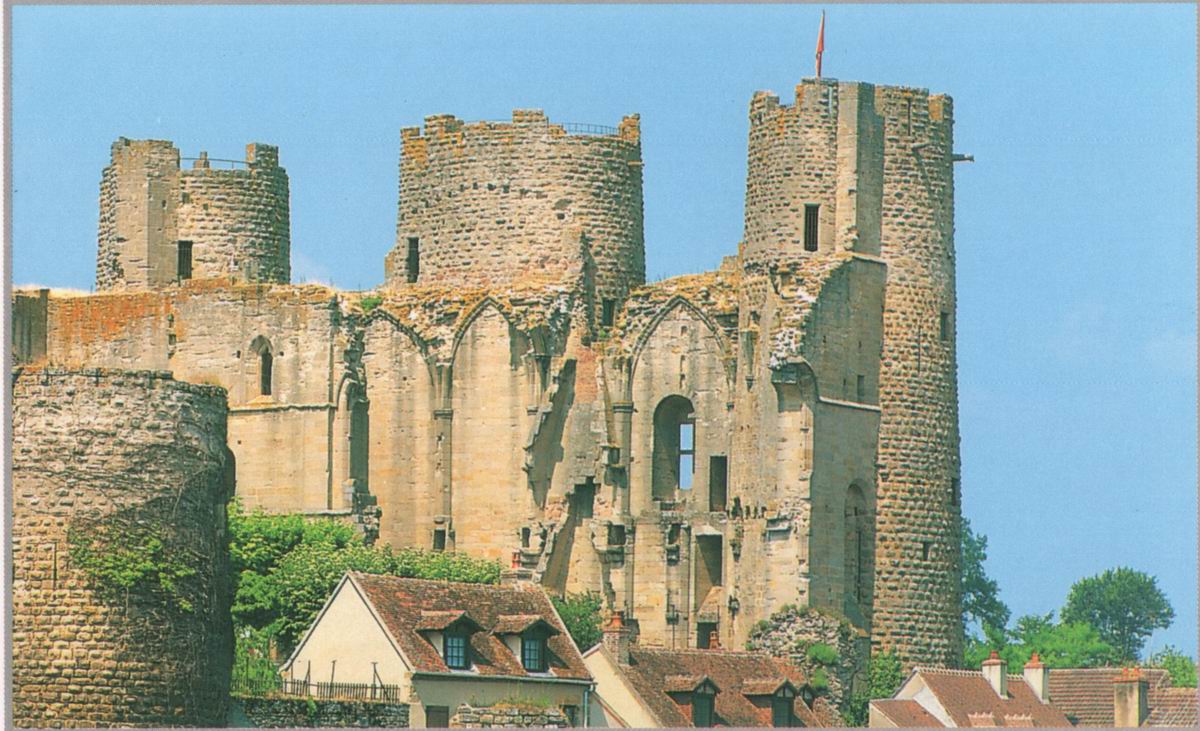

![Bourbon_l'Archambault_01[1]](https://monbourbonnais.com/wp-content/uploads/2018/02/Bourbon_lArchambault_011.jpg)