Epoque : XIII°-XVII° Protection : ISMH (1992)

Propriétaire : Jean Paul & Claudette Pelletier

Visite : oui

Dates et horaires : Visite libre des extérieurs toute l’année. Ouvert du 2 avril au 1er novembre de 14h à 19h les week-ends et vacances scolaires. Sur rendez-vous toute l’année. Fermé les mardis

Adresse : Sallebrune 03390 Beaune d’allier

Téléphone : 04.70.64.50.84 – 04 70 64 50 80

Courriel : Claudette.pelletier@orange.fr

Site internet : chateau-de-sallebrune.com

If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

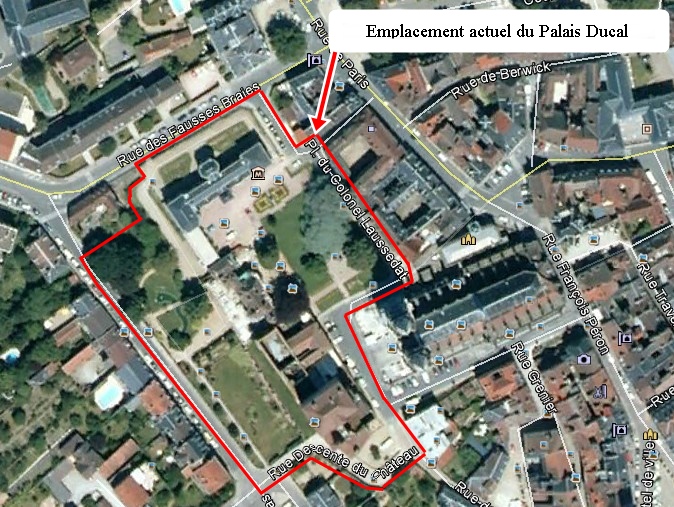

Situation

Beaune d’Allier est situé à 30 km au sud-est de Montluçon

Sallebrune est situé à 3 km au sud de Beaune d’Allier

Histoire

Le Château de Sallebrune se situe sur l’ancienne voie romaine qui reliait Chantelle a Néris en « traversant » l’étang de Rivalais, Les Bayets…

Le triangle: Sallebrune – la Croix de Sallebrune – Lériers, marquent le tour d’un petit plateau (ancien oppidum ?) à 520 m d’altitude, bien intégré dans un beau site dominant avec de vastes vues (vues du cote de l’Auvergne: la forêt des Colettes, le Puy de Dôme et le Puy de Sancy).

Comme verrou naturel de ce plateau: La Motte de Sallebrune est restée très bien conservée avec son fossé en eau de grand diamètre, aménagée sur un site primitif gallo-romain.

Sallebrune fut autrefois d’Auvergne, la frontière avec le Bourbonnais passant un peu plus au nord, au lieu-dit: Lorraine (commune de Beaune d’Allier).

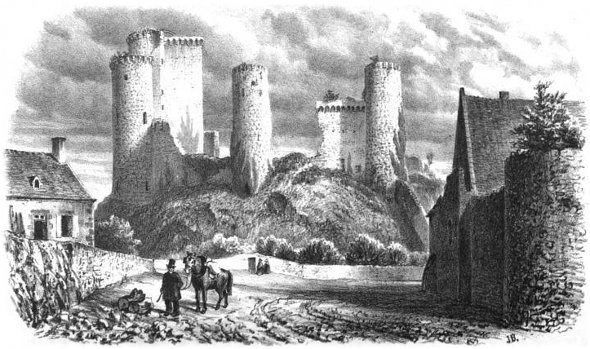

A l’abandon de cette motte, fut construit 1er Château de Sallebrune, forteresse plus vaste en pierre, a 200 In de la motte délaissée. C’est un exemple d’occupation pérenne d’un lieu stratégique sur deux millénaires. Le Château de Sallebrune est une forteresse que Nicolay désigna « Chastel—Fort » en 1569.

Occupants du Chateau de sallebrune

– La Noble Famille de Beaucaire (branche ainée) y séjourna jusqu’en 1640.

– La Noble Famille de Bressolles jusqu’en 1688.

– Jean Debouis, étonnant personnage, marchand—fermier, qui sut parvenir au faite de la fortune. 11 fit reconstruire 1e corps d’habitation principale du chateau de 1688 a 1693 dans le style Louis XIII (jamais terminé) en conservant son Donjon: large et haute tour ronde avec encorbellement de mâchicoulis, et ultérieurement d’un haut toit pointu: architecture typique de la Renaissance en Bourbonnais (aujourd’hui a reconstruire comme il était encore en 1980).

– La Famille de Collason: de l’Empire jusqu’en 1903.

– La Famille Perrin, dont les nombreux malheurs a partir de 1913, entraine-rent peu a peu la ruine de la propriété.

– Les Propriétaires actuels, depuis 197 9, lancérent de grands travaux, hélas tous entachés de graves malfacons en cascade, qui les obligent a tout faire refaire, petit a petit, compte tenu des couts.

Les environs

Saint Bonnet de Four – Eglise Saint-Bonnet à 7,5 km au nord

Colombier – Eglise Saint-Pierre et Saint Patrocle à 10 km à l’ouest

Vernusse – Château de Puyguillon à 13 km à l’est