Epoque : XII°- Protection : MH (1912)

Propriétaire : Commune de Charroux

Visite :

Dates et horaires :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Site internet :

If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

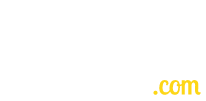

Situation

Charroux se situe à 33 km au nord-ouest de Vichy

Histoire

L’église Saint-Jean-Baptiste date du XII ème siècle et faisait partie autrefois des fortifications de la ville. Elle a la particularité de posséder un clocher tronqué qui reste le mystère de Charroux. Rénové par les artisans de la région, le monument a conservé sa fascinante flèche pyramidale dénaturée. Derrière son porche tréflé, se déploient un chevet du XII ème siècle, une remarquable nef gothique voûtée en berceau et d’intéressants chapiteaux à écailles et motifs végétaux autour de la croisée du transept. La grotte de Lourdes en calcaire du plateau de Peyrou vaut elle aussi le coup d’œil.

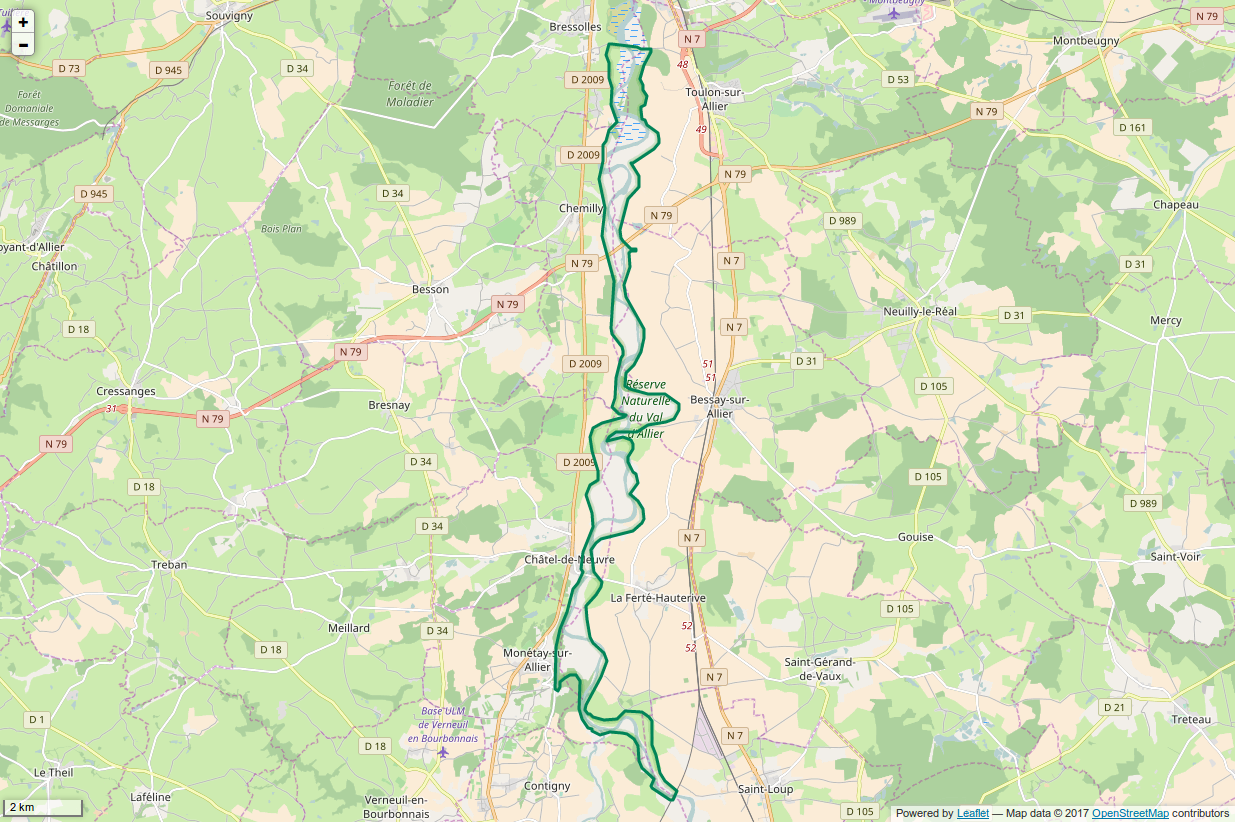

Carrefour de voies romaines comme l’indique son nom d’origine, Quadrivium, Charroux fut une place forte et franche à l’époque des ducs de Bourbon. L’essor de Charroux est lié à sa charte de franchise obtenue en 1245. Florissante à la Renaissance grâce aux activités de tannerie et de viticulture, la cité fortifiée attire alors des marchands, des notaires, des médecins et des membres du clergé. Incendiée en 1568 et en 1576 lors des guerres de Religion, Charroux a conservé son église Saint-Jean-Baptiste, au clocher à la flèche tronquée. Adoptant le plan d’une bastide, le village s’organise de façon circulaire autour de sa place. De cette « Cour des Dames », les ruelles passent devant la maison du prince de Condé et vont mourir aux portes des remparts comme celle d’Occident, qui reçut l’horloge de la ville au xvie siècle.

(source :”www.allier-hotels-restaurants.com”)

Les environs

Chantelle – Abbaye-château à 7 km au nord

Bellenaves – château à 7,7 km à l’ouest

Saint-Bonnet de Rochefort – château de Rochefort à 6 km au sud-ouest