Epoque : XIII° – XIV°-XV°- XVII° Protection : MH (1926)

Propriétaire : Privé, mais le site est géré par Caciaura Chantiers – Pauline Lorek.

Visite : Oui

Dates et horaires : Visite guidée du 2 juillet au 1er octobre à 16h les dimanches et jours fériés ;

visite également possible à 10h30 (se renseigner sur place la vielle ou par téléphone).

À tout autre moment, période estivale comprise, sur rendez-vous à partir de 6 personnes.

Adresse :

Téléphone : 06 70 74 61 85 Pauline Lorek

04 70 47 45 86 Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire

06 07 04 51 10 Jean-Louis Périchon (visites guidées)

06 99 33 28 10 (visites guidées)

Courriel : jeanlouis.perichon@wanadoo.fr

Site internet :

Vidéo : Montaigu le Blin

If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Situation

Montaigu le Blin est situé à 23 km au nord de Vichy

Le château est situé à 600 m au nord du centre du bourg.

Histoire

A la fin du XIIe siècle, cette terre appartient aux Saint-Julien de Saint Gérand. Il la cède au siècle suivant à un membre de leur famille qui le premier prend le titre de seigneur de Montaigu vers 1220. Pierre de Montaigu rend hommage en 1226 à Robert, évêque de Clermont, pour son château de Montaigu. A la fin du XIIIe siècle, la familleAycelin s’est installée sur le fief et en 1309, c’est Gilles Aycelin de Montaigu qui est seigneur de Montaigu et du Breuil, de par sa mère Alix du Breuil.

Le château est endommagé pendant la guerre de Cent Ans, remis en état grâce à l’aide du duc de Bourbon, il est vendu en 1439 à Jacques 1er de Chabannes, futur seigneur de Lapalisse, il ne le paiera jamais et les enfants des anciens seigneurs de Montaigu essayeront en vain de se faire dédommager. En 1503, Montaigu est tenu en coseigneurie, l’écuyer Jehan de Bar fait aveu la duchesse de Bourbon pour la neuvième partie, par indivis, en toute justice, du chasteau, avec cens, rentes et autres, valant 30 livres de rente annuelle.

Le fief passa ensuite aux de la Guiche. Henriette de la Guiche le porte en secondes noces à Louis de Valois en 1627.

Ensuite, il est la propriété de Louis de Lorraine, puis de François de Rohan, qui le cède en 1717 à son frère Hercule Mériadec, baron de Montbazon.

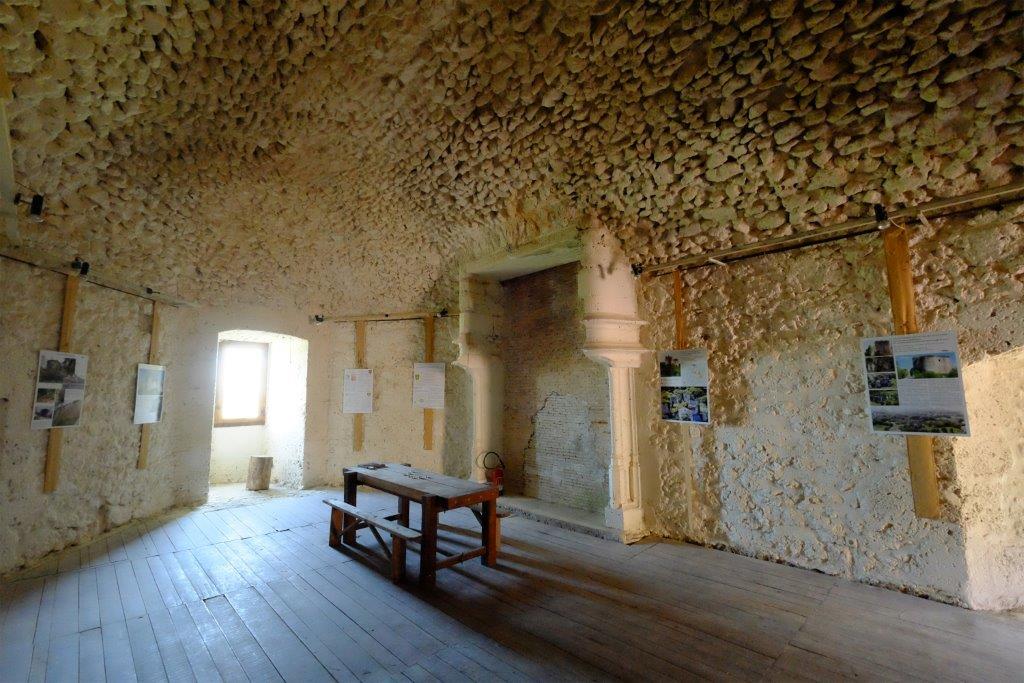

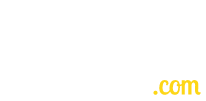

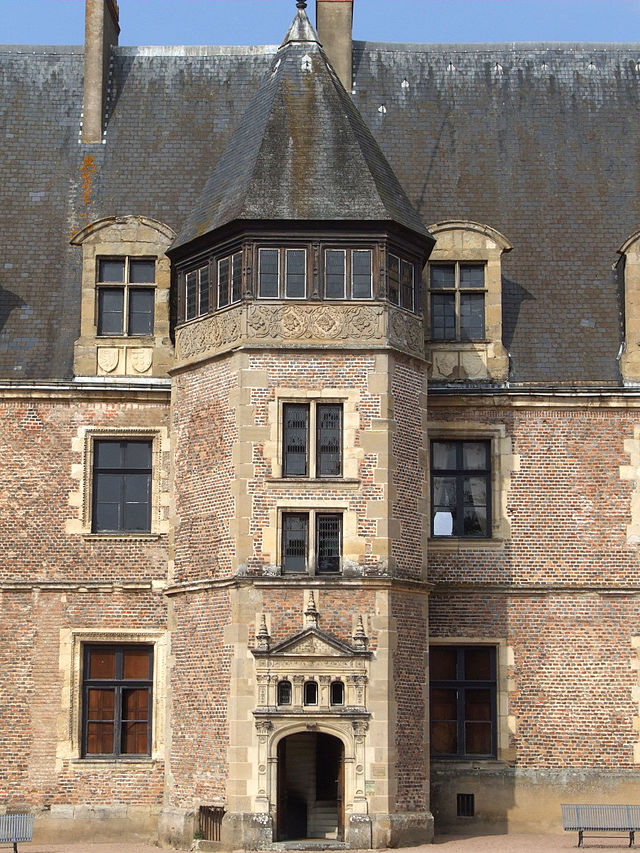

Mais le château n’est plus habité depuis cette date et il est vendu en 1741 à François Senetaire du Buisson, seigneur de Douzon. Celui-ci habite à Poncenat en raison de l’état d’abandon du château. Son fils sera arrêté et guillotiné à la Révolution et ses biens vendus en 1794. Depuis 1925 Montaigu, racheté par quelques personnes, se relève peu à peu de sa ruine. Le château occupe le sommet d’une butte dominant le village. Il se compose d’une enceinte flanquée, aux angles, du côté du pont levis, de deux grosses tours et trois petites. Les murs d’enceinte et tours formaient le système de défense au XIVe siècle. Au centre s’élevait le donjon. A la Renaissance, d’importantes modifications furent faites par Jacques de Chabannes. Un corps de logis situé à gauche du pont levis date de cette époque. Un portail du XVe siècle avec moulures à méplat donne accès à ce bâtiment…

Les environs

Montoldre – Donjon de Gayette à 9,6 km à l’ouest

Rongères – le château du Méage à 4,7 km à l’ouest

Lapalisse – le château de La Palice à 12 à l’est

![chateau-de-l-augere-saint[1]](https://monbourbonnais.com/wp-content/uploads/2018/02/chateau-de-l-augere-saint1.jpg)

![1-Chateau-de-l-Augere-2015-0004[1]](https://monbourbonnais.com/wp-content/uploads/2018/02/1-Chateau-de-l-Augere-2015-00041.jpg)

![5-Chateau-de-l-Augere-2015-0058[2]](https://monbourbonnais.com/wp-content/uploads/2018/02/5-Chateau-de-l-Augere-2015-00582.jpg)

![4-Chateau-de-l-Augere-2015-0049[1]](https://monbourbonnais.com/wp-content/uploads/2018/02/4-Chateau-de-l-Augere-2015-00491.jpg)