Epoque : XIV°- Protection : ISMH (1926)

Propriétaire : Commune de Montluçon

Visite : non

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Site internet :

If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Situation

Le château des Ducs est dans le centre ville de Montluçon

Histoire

Époque médiévale

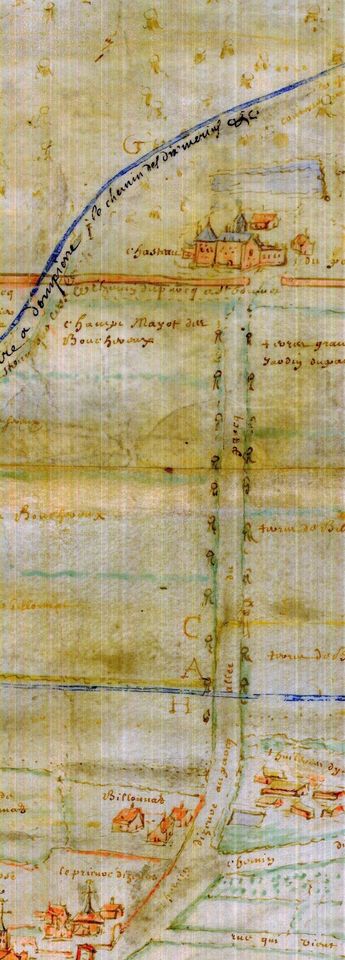

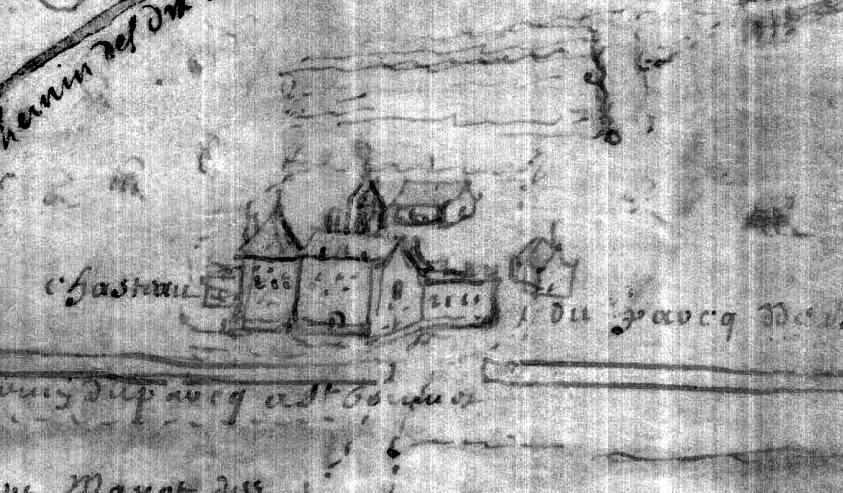

En 1070, Guillaume, fils d’Archambaud IV de Bourbon, devint seigneur de Montluçon et y fit construire une première forteresse sur l’emplacement d’un castrum.

Le château de Montluçon fut occupé par les Anglais de 1171 à 1188 lors de la période plantagenaise. Après cette occupation, Philippe Auguste le remit aux Bourbons, à travers Guy II de Dampierre, et ces derniers le transformèrent en place forte.

Ce qu’il reste du château fut construit à partir de 1370, en plein cœur de la guerre de Cent Ans par Louis II de Bourbon.

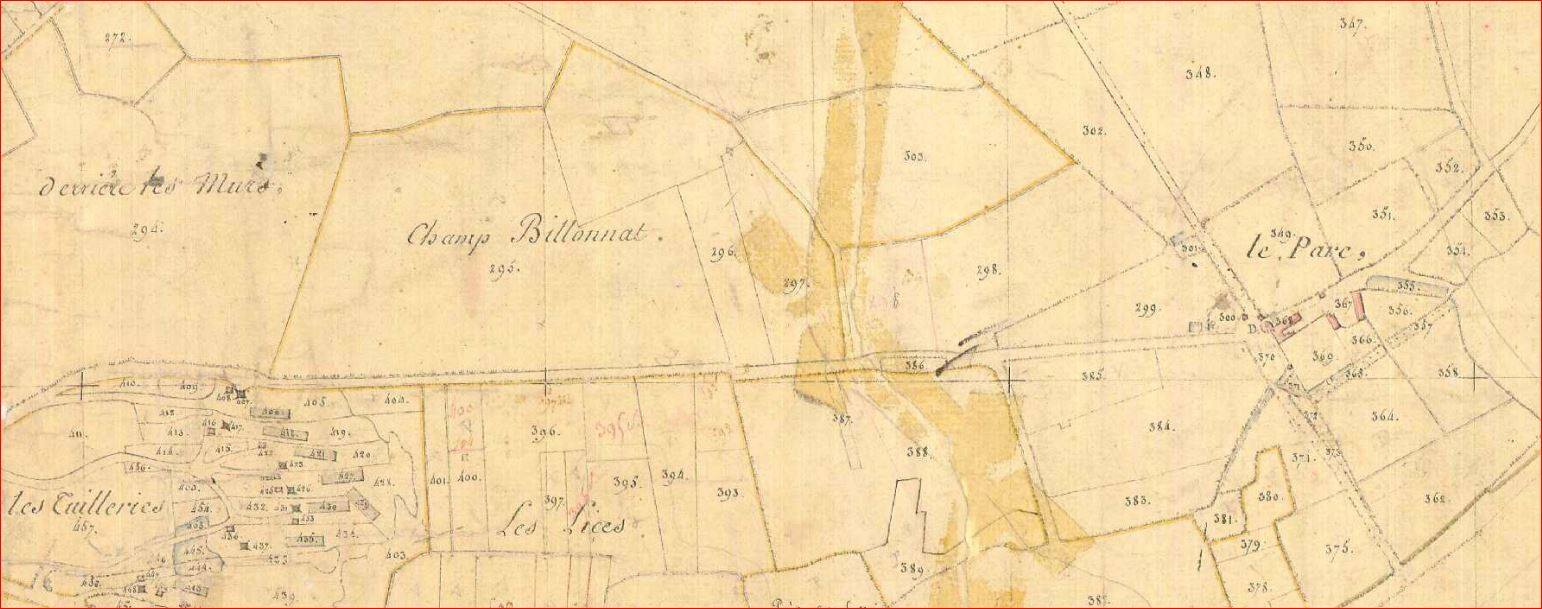

L’édifice était entouré par une double rangée de remparts, percée de quatre portes, et il comptait quarante et une tours. Lors du rattachement du Bourbonnais à la couronne de France, sous François Ier, le château fut abandonné.

Louis II de Bourbon fut le principal contributeur à la construction du château. Ce dernier fut commencé en pleine guerre de Cent Ans, mais on y travaillait encore à la veille de la Renaissance ; dans la première moitié du XIVe siècle, Louis II et ses successeurs élevèrent le grand logis, à peu près tel qu’il nous est conservé, et la tour carrée ; les ouvertures de la façade est, l’aile nord, et la tour de l’horloge datent du milieu du XVe siècle et appartiennent à trois campagnes de construction dont les deux premières sont très peu éloignées l’une de l’autre ; enfin, durant la dernière moitié du XVe siècle, on éleva la galerie sur la cour et on embellit l’intérieur nord.

Ces diverses constructions, bien que relativement modestes, nous permettent de suivre l’évolution bien connue qui se produisit dans l’architecture militaire française durant le XVe siècle : Louis II de Bourbon conçut l’idée d’un véritable château fort qu’il ne put achever, et qui, embelli par ses successeurs, d’une galerie, d’une élégante tourelle et de larges ouvertures, devint une demeure de plaisance pour les derniers ducs de Bourbon. Il sera abandonné à partir de 1527.

Époque moderne

Après 1662, les princes de Condé, devenus seigneurs engagistes du Bourbonnais, concèdent le château à un fermier et s’en désintéressent totalement. Celui-ci se trouve alors dans un état déplorable selon Nicolas de Nicolay, qui constate que « a faute d’entretainement de couverture » le château tombait en ruines, ce qui était « grand dommage ».

À la Révolution, seules les armoiries des ducs de Bourbon sont détruites de la tour de l’horloge. Puis le tribunal de police s’installa dans une des salles du château qui, en raison de ses dimensions, servit également de lieu de réunion aux assemblées générales des habitants.

La ville de Montluçon rachète le château au prince de Condé le 8 avril 1816 dans le but d’en faire une caserne d’infanterie. C’est à partir de ce moment-là qu’eurent lieu les démolitions les plus déplorables.

Le château se voit débarrassé de sa galerie de bois pour faire place à des constructions en béton. L’intérieur fut remanié maintes fois pour l’installation d’un tribunal, d’une salle de spectacle et des bureaux de la mairie de la ville de Montluçon.

En résumé, le château de Montluçon, reconstruit durant l’extrême fin du XIVe siècle, eut à souffrir, après avoir connu un moment de splendeur, d’un abandon de près de trois siècles, auquel succéda, pendant tout le XIXe siècle une période de démolitions plus désastreuses encore.

En 1935, la ville de Montluçon le restaure. De cette restauration, seule la galerie en bois sera bien réalisée. En effet, le château a vu sa lucarne de type gothique, mal restaurée et recouverte de ciment, ainsi que la salle du deuxième étage du donjon, salle qui semblerait être l’ancienne chambre du Bon Duc, Louis II de Bourbon, et dans laquelle il décédera en août 1410. Dans cette salle, se trouve une voûte en berceau en plein-cintre surhaussé, retombant sur deux arcs très surbaissés, bandés le long des murs nord et sud. Cette voûte est très curieuse, car il s’agit d’une voûte en croisée d’ogives à deux branches supplémentaires, qui partent de chaque angle du pan coupé, pour aboutir à la clef de voûte centrale. Cette disposition est provoquée par la présence dans cette salle d’une cheminée en pan coupé. La clef de voûte qui complète l’ensemble de cette pièce est composée de quatre fleurons rayonnant autour d’un écu et réunis par des petits arcs en tiers-point trilobés. Les murs de cette salle sont, eux aussi, recouverts de ciment. Les joints des pierres du château de Montluçon sont également tous refaits avec du ciment. Ce qui ne peut pas être considéré comme authentique.

Les plafonds des principales salles du château seront refaits en lambris de bois qui recouvrent, pour certaines, des charpentes en métal installées lors de cette restauration des années 1930.

Depuis 1959, le château abritait un musée consacré aux musiques populaires. Depuis l’année 2013, le château sert désormais de réserve au nouveau musée de la ville de Montluçon, le MuPop.

(source : “Wikipédia”)

Les environs

Montluçon – Le musée Mupop à 400 m à l’ouest

Montluçon – Le château de La Louvière à 1,5 km à l’est

Montluçon – L’église Notre Dame à 300 m à l’est