Epoque : XII°- XIV°- Protection : ISMH (1933

Propriétaire :

Visite : Oui

Dates et horaires : Du 01/04 au 01/10/2020, tous les jours de 10h à 18h.

Autres périodes sur rendez-vous.

Adresse :Rue de l’Église 03500 Louchy-Montfand

Téléphone : 06 20 92 51 04 ou 04 70 45 34 80

Courriel : cclpothier@wanadoo.fr

Site internet :

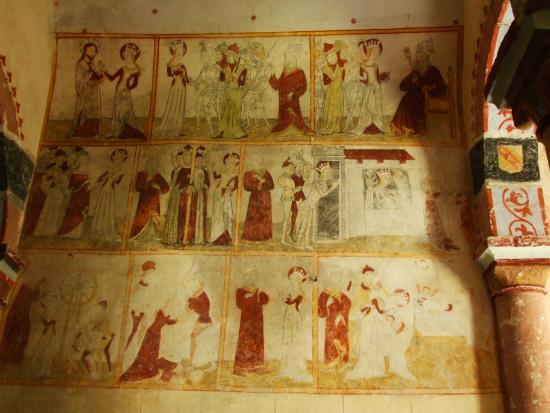

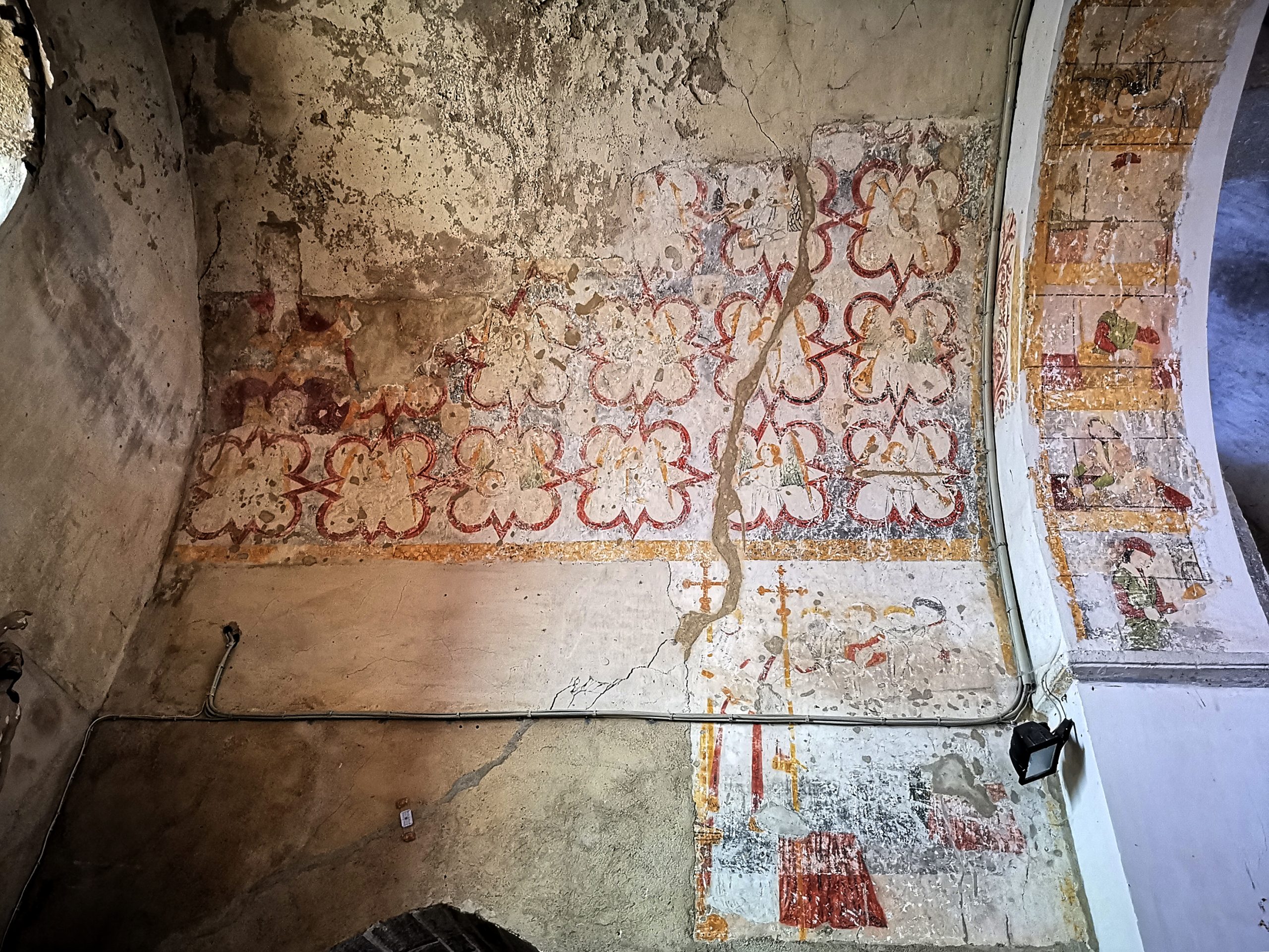

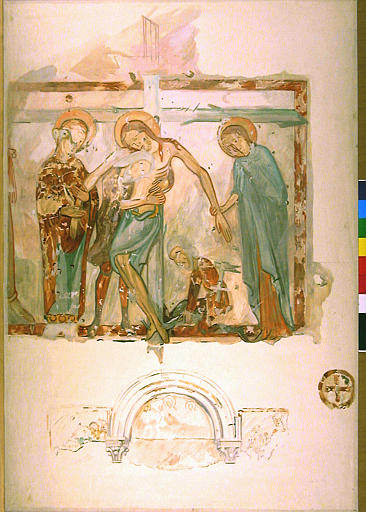

Sur la route du patrimoine – Les églises peintes du Bourbonnais : Saint-Pourçain à Louchy-Montfand

Situation

Louchy-Montfand est à 30.6 km à l’ouest de Vichy, à 32.5 km au sud de Moulins et à 58.8 km à l’est de Montluçon.

Histoire

L’église Saint-Pourçain est un petit monument bien intégré dans un bourg viticole très authentique. Le vin blanc de Louchy est réputé un de meilleurs de la zone qui vit le développement d’un cru qui, s’il n’est pas très connu, n’en est pas moins l’un des plus anciens de France. La dédicace à saint Pourçain situe très bien cette paroisse dans le voisinage de la grande abbaye bénédictine dépendant du monastère de Tournus (Saône-et-Loire) et du diocèse de Clermont : le porcher Porcianus, précisément originaire de Louchy, après avoir été maltraité par son maître, entra au monastère, accomplit de nombreux miracles, et y mourut en odeur de sainteté. Cette église, régulièrement orientée, est composée d’une nef de deux travées romanes, prolongée par un transept saillant, le tout étant augmenté au XIVe s. par un chœur pentagonal, et trois chapelles latérales. Le clocher, dont la souche à base rectangulaire est proche du carré, s’élève sur un plan octogonal à la croisée du transept. Celui-ci présente une ouverture en plein cintre sur chaque face, mais a malheureusement été tronqué à mi-hauteur. Il devait, à l’origine, se présenter d’une manière analogue à ceux de Bayet et Verneuil-en Bourbonnais, deux autres communes du vignoble saint-pourcinois. Au XVIe s., un « caquetoir » fut ajouté en avant de la façade ouest, complétant un ensemble déjà composite. Cette petite adjonction, composée d’un mur-bahut en pierre et d’un toit en charpente couvert de tuiles plates, contestée par certains, n’en participe pas moins à la vie locale. Le sanctuaire gothique est couvert d’une voûte d’ogives à six nervures. La croisée du transept a reçu une croisée d’ogives percée d’un oculus central. La nef centrale, comme les croisillons, est couverte d’un berceau brisé continu, et les chapelles latérales sont voûtées d’arête. La chapelle, à laquelle on accède à partir de la chapelle latérale nord-ouest, se distingue par une fenêtre ouvrant au nord ornée d’un intéressant réseau flamboyant. On peut également y voir la dalle funéraire de Jacques de Montbrun, écuyer, mort en 1628 ; deux écussons timbrés de heaumes sont gravés sous l’épitaphe. La commune a effectué deux tranches de restauration de la toiture et a sollicité l’aide de la Sauvegarde de l’Art français pour la troisième tranche : renforcement des contreforts et réfection du caquetoir ; il lui a été accordé 26 000 F en 1999.

(source : www.sauvegardeartfrancais.fr)

Les environs

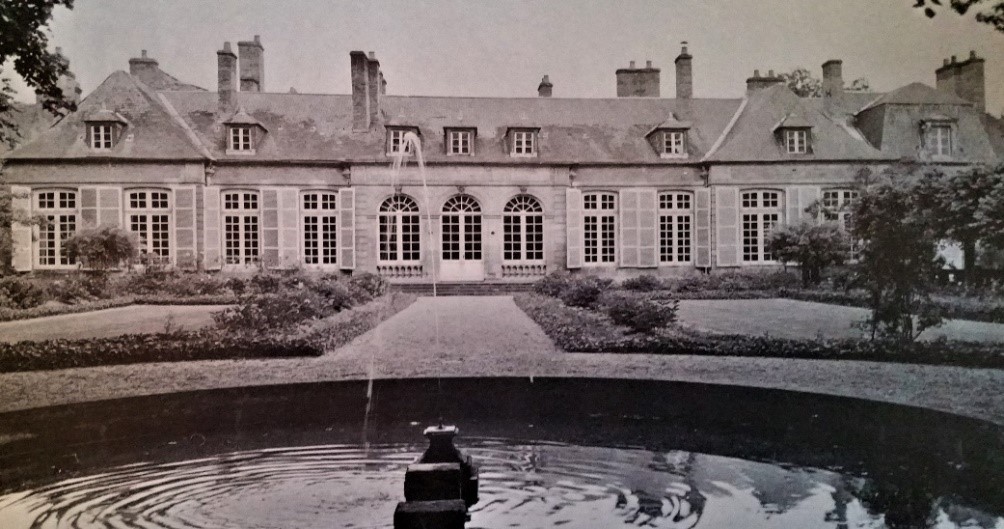

Chareil-Cintrat – château de Chareil à 5.9 km au sud

Verneuil en Bourbonnais – Village pittoresque à 5.9 km au Nord

Lafeline – Chapelle Notre Dame de Reugny à 6.1 km à l’ouest