Epoque : – Protection :

Propriétaire :

Visite : oui

Dates et horaires : du 1er avril au 1er novembre

Avril • Mai • Juin • Septembre • Octobre

ouvert du mardi au dimanche après-midi de 14 h 00 à 18 h 00 ainsi que les jours fériés

Juillet • Août • vacances de Pâques et de Toussaint

ouvert du mardi au dimanche de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 18 h 00

Adresse : Magnette – 03190 Audes

Téléphone :04 70 06 63 72

Courriel :

Site internet : canal de Berry

If you see this after your page is loaded completely, leafletJS files are missing.

Situation

Audes se situe à 16,6 km au nord de Montluçon

Le musée du canal de Berry se situe à Magnette à 3,8 km à l’est d’Audes

Histoire

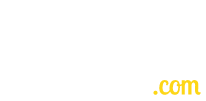

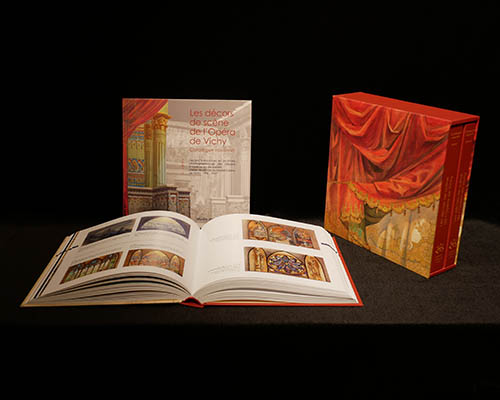

Situé au bord du Canal de Berry en plein cœur du Val de Cher, le musée fut créé en 1978 sur le site d’anciens fours à chaux par l’amicale laïque de Reugny. Chaque année, cette association de bénévoles créait une exposition sur un thème local et elle ne savait pas que l’exposition consacrée au canal de Berry allait être le début d’une grande aventure.

René CHAMBAREAU et quelques bénévoles ont réuni quelques pièces récupérée ici ou là, des dons de mariniers, d’éclusiers, de cantonniers, des dizaines de recherches, de rencontres et ont permis trente ans plus tard de constituer une collection unique sur le Canal de Berry. Ce fond est composé de près de 4000 pièces regroupant des documents administratifs, des plans d’époques, des objets de mariniers mais aussi des pièces monumentales comme des portes d’écluses et deux authentiques péniches ayant naviguées sir le Canal de Berry sauvées d’une destruction certaine.

Le canal, aujourd’hui, offre un nouvel engouement par la création d’une voie verte pour les amoureux des balades calmes sans moteur et pour les sportifs.

Les environs

Audes – Le château de la Crête à 3,2 km à l’ouest

Reugny – le prieuré Notre Dame à 1,1 km à l’est

Saint- Désiré – église Saint-Désiré à 16,6 km au nord-ouest